한국지엠이 전국 정비 직영서비스센터 9곳을 모두 팔기로 하면서 노조가 발칵 뒤집혔다. 긴급하게 임시대의원대회를 연 금속노조 한국지엠지부(지부장 안규백)는 비상대책위원회를 설치하기로 했다.

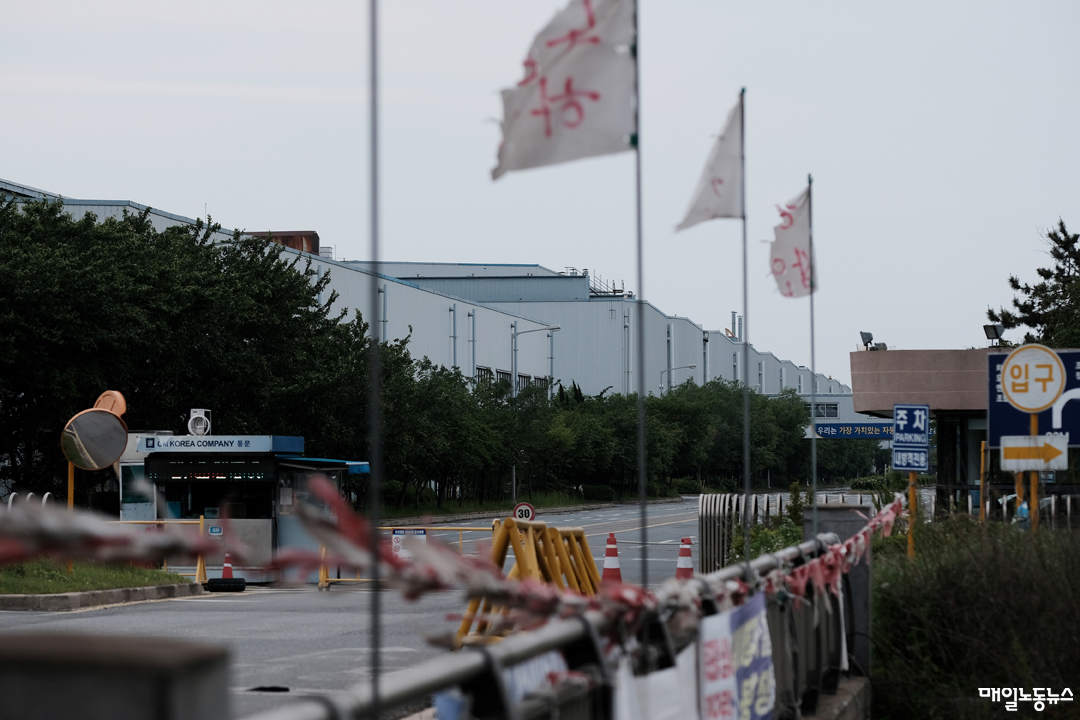

12일 <매일노동뉴스> 취재를 종합하면 지부는 전날인 11일 오후 한국지엠 부평공장 복지회관에서 임시대대를 열고 ‘직영정비 폐쇄 저지를 위한 한국지엠지부 비상대책위 설치’ 안건을 표결해 찬성 56명 반대 27명으로 가결했다. 비대위 구성은 집행부가 주관해 진행한다. 안규백 지부장을 중심으로 대응체계를 갖출 거로 보인다. 노조 집행부 임기만료를 앞두고 진행 중인 선거를 연기하자는 안건도 상정됐지만 3분의 2 찬성을 얻지 못해 부결됐다.

헌신짝 된 “정함 없이 고용안정특위서 논의” 합의

한국지엠의 직영서비스센터 폐쇄 방침은 앞선 노사합의를 손바닥 뒤집듯 뒤집었다는 비판을 피하기 어렵다. 안규백 지부장은 이날 성명서를 내고 “직영서비스센터 폐쇄는 노사 신뢰의 붕괴”라고 비판했다. 안 지부장은 “이번 결정은 단순 사업 구조조정이 아니라 지엠이 한국에서 완성차 제조업체로서의 정체성과 책임을 포기하고 철수 수순을 밟고 있다는 명백한 신호”라며 “본사 방침이라는 이름하에 일방적으로 폐쇄 일정을 통보한 것은 명백한 노사합의 파기이며 노조와의 약속을 헌신짝처럼 내던진 배신행위”라고 비난했다. 한국지엠 노사는 지난 9월18일 임금협약 잠정합의안을 마련하면서 직영서비스센터 쟁점에 대해 “미리 정해진 결과가 없음을 전제로 고용안정특별위원회를 통해 원점에서 재논의한다”는 문서합의를 했다.

안 지부장은 지엠이 산업은행을 상대로 협상력을 끌어올리려는 의도로 보고 있다. 한국지엠은 2018년 군산공장을 폐쇄하면서 산은이 2028년까지 한국지엠 지분 17%를 유지하는 내용의 투자협약을 체결했다. 3년을 남긴 시점에서 한국지엠은 올해 5월 공장 유휴부지 매각, 직영서비스센터 매각, 그리고 2023년 쉐보레 트랙스 크로스오버 출시 이후 신차 출시를 하지 않는 등 철수 의혹을 의도적으로 부풀린 정황이 있다. 이를 토대로 2028년 지분투자와 관련해 우리 정부의 투자액을 최대한 끌어가겠다는 복안이라는 해석이 앞선다.

“뷰익스타 출시 말한 적 없어” 내수 ‘나몰라라’

최근 출시가 유력한 것 아니냐는 관측이 나왔던 뷰익 엔비스타 출시에 대해서도 한국지엠은 선을 그었다. 한국지엠 관계자는 “출시한다고 말한 적 없다”고 밝혔다. 뷰익 엔비스타는 한국지엠의 기술력이 뒷받침이 된 차종이지만 글로벌시장형 모델이라며 국내에는 출시하지 않고 있다. 한국지엠 부평공장에서 연일 엔비스타를 조립하고 있지만 전량 북미로 수출한다. 이처럼 의도적인 한국시장 홀대가 이어지면서 한국지엠의 한국시장 점유율은 지난해 기준 1.82%에 그쳤다.

안규백 지부장은 “지엠은 군산공장 폐쇄, 물류센터 폐쇄, 기술연구소 분리, 부품최적화물류센터(LOC) 매각, 부평2공장 폐쇄 등 핵심 기능을 하나씩 제거했다”며 “직영서비스센터 폐쇄는 그 연장선이며 한국에서의 제조·서비스 기반을 해체하려는 본사의 전략적 의도”라고 강조했다. 실제 한국지엠은 미국이 자동차관세를 부과할 당시에도 내수진작과 판로 다변화 같은 상식적인 대응은 도외시하고 공장 유휴부지 매각과 직영서비스센터 폐쇄로 자금을 확보한다는 황당한 대안을 내놨다.

사정이 이렇다 보니 대우자동차 시절부터 명맥을 이어온 완성차 명가인 한국지엠은 글로벌지엠의 단순한 생산하청으로 전락했다. 독자적으로 완성차를 설계해 판로를 구축하고, 부품·정비 같은 전후방 산업생태계를 구축한 역량도 서서히 빛이 바랬다.

군산도 제주도 당했고, 호주·인도·유럽도 당했다

글로벌지엠의 이런 행보는 이번이 처음도 아니다. 국내에서는 군산공장 폐쇄 뒤 창원부품물류센터·제주부품사업소 통합에 대해 특별노사협의를 지속한다는 2020년 임금·단체협상 당시 입장을 번복하고 제주부품사업소 폐쇄를 일방통보한 전적이 있다.

이런 행보는 해외에서도 반복했다. 호주와 인도·유럽 등지에서 사업을 영위하다 국가지원이 축소되거나 끊기자 사실상 철수한 전례가 있다. 철수를 코앞에 두고도 “철수는 없다”는 ‘언론플레이’를 지속한 것도 같다. 이런 이력을 바탕으로 산은, 나아가 우리 정부에 압박감을 주려는 것 아니냐는 관측이 나오는 배경이다.