외상후 스트레스 장애(PTSD)로 산재승인을 받은 중대재해 생존자이자 목격자들 가운데 10명 중 3명 정도만 원직에 복귀하는 것으로 나타났다. 산재 트라우마를 예방하는 것뿐만 아니라 ‘두 번째 산재’로 이어졌을 때 치료가 장기화하지 않도록 조기 개입하고 노동자들이 사회로 복귀할 수 있도록 지원제도를 보완해야 한다는 지적이 나온다.

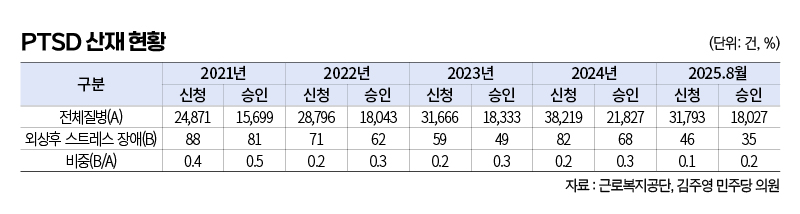

올해 업무상질병 신청 건수 중 0.1% 그쳐

1일 <매일노동뉴스>가 김주영 더불어민주당 의원을 통해 근로복지공단에서 받은 PTSD 산재 처리 현황에 따르면 올해 8월 기준 전체 업무상질병 신청건수 중 PTSD 신청은 0.1%에 불과했다. 2021년에도 0.4% 수준이었고, 2022·2023년과 지난해에는 0.2%에 그쳤다. 전체 업무상질병 신청건수가 2021년 2만4천871건에서 지난해 3만8천219건으로 1만3천348건 증가할 때 PTSD 산재 신청건수는 같은 기간 88건에서 82건으로 되레 감소했다.

정신질환에 대한 선입견과 트라우마가 산재가 될 수 있다는 인식 부족이 산재신청의 문턱으로 자리하는 것으로 보인다. PTSD 산재신청 건수는 미미하지만 산재승인율은 높은 것으로 나타났다. 2021년 92%, 2022년 87.3%, 2023년 83.1%, 지난해 82.9%, 올해 8월 76.1%였다. 전체 업무상질병 산재승인율과 비교해도 높은 수준이다. 전체 업무상질병 산재승인율은 2021년 63.1%, 2022년 62.7%, 2023년 57.9%, 지난해 57.1%, 올해 8월 56.7%였다. 이를 두고 “사회적 인식 부족으로 증상이 심해졌을 때 비로소 산재를 신청해서 승인율이 높은 것으로 보인다”거나 “‘업무상 사고’라는 명백한 원인이 존재하기 때문이다”라는 분석이 나온다.

중대재해 생존자가 트라우마를 호소하며 ‘두 번째 산재’를 겪거나 사고를 목격한 동료들이 2차 피해를 입지 않으려면 무엇보다 조기 개입이 중요하다. 정여진 정신건강의학과 전문의는 “일각에서 골든타임을 ‘한 달 이내’로 주장하기도 하지만 개입은 가능하면 빠를수록 좋다”며 “자신의 감정과 느낌을 충분히 표현할 수 있게 하고, 안전하다는 감각을 공유하는 것이 중요하다”고 말했다.

조기 개입이 이뤄지지 않으면 치료가 장기화할 수 있다. PTSD 산재를 인정받은 노동자의 요양기간 현황을 보면 1년을 훌쩍 넘는다. 2021년 평균 요양기간은 462.1일, 2022년 582.3일, 2023년 631.9일, 지난해 481.2일, 올해 8월 489.8일로 집계됐다.

직업복귀율로 넓혀도 50% 아래

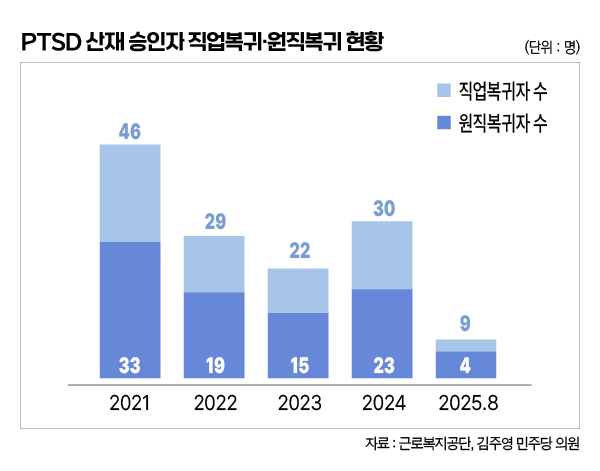

산재신청과 승인이라는 문턱을 넘어도 문제다. 요양종결 뒤 직업복귀율이 절반에도 미치지 못하기 때문이다. PTSD 산재노동자의 직업복귀 현황을 보면 올해 8월 기준 승인된 35명 중 직업복귀자는 9명(25.7%)에 불과하다. 직업복귀자수는 2021년 46명(56.8%)이었는데, 2022년에는 29명(46.8%), 2023년 22명(44.9%), 지난해 30명(44.1%)으로 하락 추세다.

원직복귀자로 좁히면 수치는 더 낮아진다. 올해 8월 기준 원직복귀자는 4명(11.4%)에 그쳤다. 2021년 33명(40.7%), 2022년 19명(30.6%), 2023년 15명(30.6%), 지난해 23명(33.8%)으로 나타났다.

산재노동자의 초기 치료부터 재활, 직업복귀까지 전 과정을 통합 지원할 수 있는 체계 구축이 필요하다는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 류현철 일환경센터 이사장(직업환경의학과 전문의)은 “우리나라 산재보험 제도 자체가 산재승인부터 요양종결까지로 설계돼 있어 직장복귀에 대한 과정을 충분하게 보장하고 있지 않다”며 “사례 관리를 통해 산재승인 이후 과정을 추적하고 사회 복귀를 위한 제반 여건을 개선할 필요가 있다”고 지적했다.

노동부는 내년 예산안에 ‘산재근로자 직장복귀지원’ 사업에 올해보다 8억원 증액한 124억원을 편성했다. ‘산재근로자 직업복귀 토탈케어’ 사업이 확대됐는데, 장해가 예상되는 산재노동자를 대상으로 직업복귀 프로그램을 안내하고 원직복귀가 불가능할 경우 재취업지원서비스로 연계하는 내용이다. 4만5천여명을 지원 대상으로 하고 12억800만원을 배정했다.

김주영 의원은 “산재 트라우마는 예방도 중요하지만 발생 이후 사후 대처가 더 중요하다”며 “PTSD 등 정신질환에 대한 사회적 인식 부족과 선입견으로 산재신청 자체가 쉽지 않은 구조”라고 지적했다. 이어 “운 좋게 산재로 승인받더라도 치료 이후 사회로 돌아가는 길은 여전히 멀기만 하다”며 “산재 초기 단계부터 복귀까지 전 과정을 통합적으로 지원할 수 있는 제도적 기반이 마련돼야 한다”고 강조했다.