2050 탄소중립위원회가 18일 2030년 온실가스 감축 목표(NDC)를 심의·의결한다. 2018년 대비 NDC를 기존 26.3%에서 40%로 상향한 시나리오 채택이 유력하다. 2050년 넷제로(net zero) 달성을 위한 진전된 목표지만, NDC 40% 상향안의 완성도와 끊임없이 지적됐던 거버넌스 문제는 끝내 극복하지 못했다는 평가다.

탄소중립 없는 시나리오 초안으로 거센 비판

탄소중립위는 시작부터 매끄럽지 못했다. 탄소중립위 민간위원 77명 가운데 노동자위원은 김동명 한국노총 위원장 단 한 명만 포함해 처음부터 이해당사자를 배제했다는 비판을 받았다. 8월 발표한 2050 탄소중립 시나리오는 “탄소중립 없는 탄소중립 시나리오”라는 조롱도 들었다. 세 가지 안 가운데 1개 안만 2050년 탄소배출량을 넷제로로 전망했기 때문이다. 이후 탄소중립위 논의 과정에서 청년·환경단체 관계자가 잇따라 사퇴하고 탄소중립위 해체를 주장하면서 상처도 입었다.

우여곡절 끝에 8일 내놓은 NDC 40% 상향안도 비판에 직면했다. 우선 NDC 40% 상향안 자체의 완성도 문제다. 탄소중립위는 지속해서 탄소배출 주범인 산업계에 책임을 묻지 않는다는 비판을 받아 왔는데, 이번 안에서도 그런 모습이 반복했다. 철강·조선·자동차 같은 대량의 탄소배출 산업쪽 감축량은 2018년 대비 3천790만톤에 불과하다. 반면 석탄화력발전소 폐기가 핵심인 전환부문 감축량은 1억1천970톤이다. 재계·산업계의 반발을 살까 봐 탄소배출 책임을 “불문에 붙였다”는 비판이 나오는 이유다.

이해당사자 쏙 뺀 거버넌스, 졸속 간담회 빈축

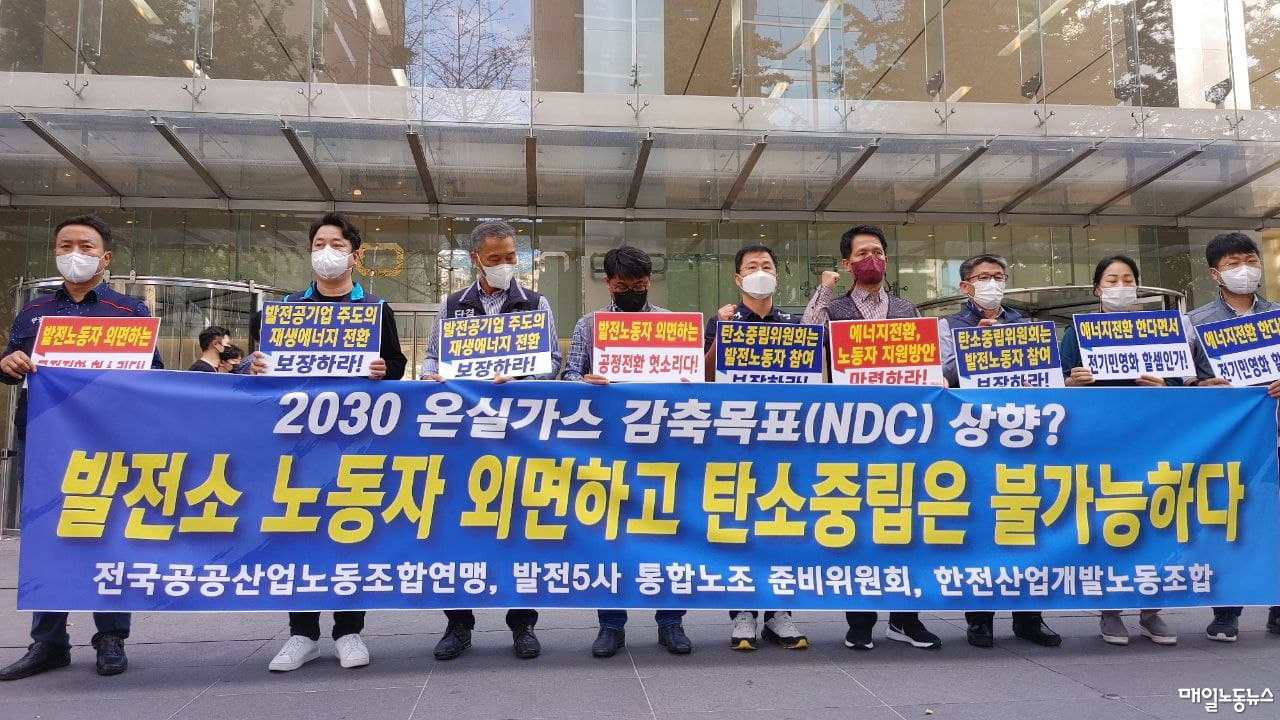

거버넌스는 줄곧 문제였다. 이해당사자인 노동자·농민이 의사결정구조에 속하지 못하고 외곽에서 간담회만 반복하고 있다는 비판이 끊이지 않았다. 노동계에 따르면 이 자리에서 탄소중립위는 이해당사자 의견을 청취하는 게 아니라 앞서 내놓은 탄소중립 시나리오 초안을 제시하고 ‘선택’만 촉구해 빈축을 사기도 했다. 이렇다 보니 의사결정에서 배제되고 고용감소의 한복판에 선 노동자 사이에서 최근 “일방적인 NDC 상향에 반대한다”는 정서가 확산했다.

남태섭 공공노련 정책기획실장은 “노동자는 줄곧 숙의를 통한 기후위기 대응에 적극 동참하겠다고 밝혔지만 정부가 논의에서 당사자를 배제하고 고용불안을 촉발했다”며 “노동계가 기후위기 저항세력이 된다는 지적도 있는데, 그런 질문에 책임 있게 답해야 할 당사자가 바로 정부”라고 비판했다.

시민숙의 형식이던 탄소중립 시민회의도 큰 영향은 없었다는 평가다. 임재민 에너지전환포럼 사무처장은 “시민회의 결과가 NDC 설정에 별 영향을 주지 않았다”며 “다만 향후 전 국민을 상대로 한 탄소중립 정책 수용성을 점검한 효과는 있었을 것”이라고 설명했다.

탄소중립위 ‘이행점검’ 할까

탄소중립위가 전체회의를 통해 NDC 상향안을 의결하면 국무회의에서 이를 다시 심의하는 절차가 남는다. 이후 탄소중립위는 탄소중립 이행점검에 기능을 집중할 전망이다. 탄소중립 국가 비전·정책을 비롯해 △기후변화 대응 및 에너지 정책 △법·제도 개선 △연구개발·인력양성·산업육성 △국민 이해 증진 같은 내용을 이행점검한다.

그러나 이 역시도 변동 가능성은 있다. 국회가 의결한 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(탄소중립기본법)이 2050 탄소중립녹색성장위원회를 심의·의결기구로 설치하도록 했기 때문이다. 현재로서는 탄소중립위가 이 역할을 맡을 가능성이 높지만 시행령 제정에 따라 해체 같은 결론이 나올 수도 있다.