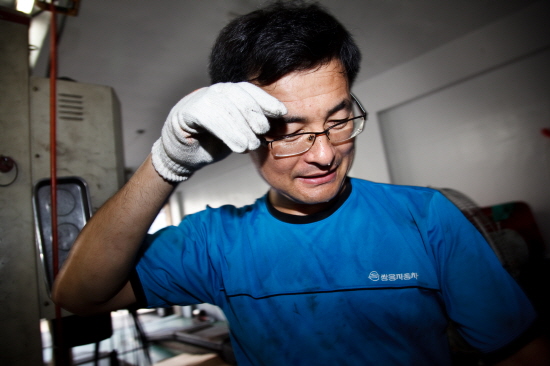

서울 구로동 506-4번지 골목길 한구석 작은 정비소는 더웠다. 찾아든 바람은 나갈 길 찾지 못해 잠시 맴돌다 지쳤다. 땀을 훔친다. 장갑에 검은 기름때가 얼굴에 남았다. '기름밦' 먹기가 된더위에 쉽지 않았다. 1년 전 평택이 그랬다고. 그렇게 기다리던 비는 공장 나가던 밤에 쏟아졌다. 땀에 섞여 엉긴 최루액 다 씻어내 더없이 시원하던 그 비 맞으며 울컥 뜨거운 게 올라와 몰래 울었다고. 소식 듣고 멀리서 부러 찾은 손님은 "그때 평택보단 낫지 않느냐?"라며 '농반진반'. 낫다마다요. 정비소엔 물도 많았고 화장실 한쪽엔 샤워기가 튼실했다. 털털거리는 냉장고에 다 녹아 흐물거리던 쭈쭈바 그래도 알싸하니 차가웠다. 그럭저럭. 해고자들이 모여 차린 정비소는 적자를 면했다. 낫고말고요. 장사 수완 여태 부족하다니 그건 오로지 땀 값이었다. 줄줄 흘러도 그게 좋다고, 잊으려고 땀 흘린다고 했다. 기어코 악몽을 되살린 건 드문드문 찾아든 기자들이었다. 6일이면 쌍용자동차 점거농성 '대타협' 1주년, 공약은 기약 없는데 벌금 고지서만 득달같이 날아들었다. 김영훈(53)씨는 자신의 우울증을 갱년기 탓으로 돌렸다. 집에 생활비 못 줘 미안하다 말했다. 이 나라가 지긋지긋했다며 1년 전 그날을 곱씹었다. 그래도 대~한민국! 월드컵 응원을 열심히 했단다. 그 기분 참 더러웠다며 후회했다. 추임새 슬쩍 거들던 동료 이현준(42)씨가 문짝 고치다 잠시 땀을 훔친다. 문이 잠기지 않는다며 찾았던 현대차 고객은 부품이 없어 돌려보냈다. 이씨 표정이 잠깐 어두웠다. 부품 수급이 중요하다며 장사 요령을 탓했다. 올 들어 가장 더웠다는 5일, 쌍용자동차 정비사업소 해고자들이 꾸린 구로동 한성 카센터 정비창에 땀방울 뚝뚝, 여름이 한창이다.