지난해 플랫폼 노동자 규모가 88만3천명으로 전체 취업자의 3.3%로 집계됐다. 2021년보다 33.6%가 증가한 수치로 플랫폼 노동자 증가세가 지속되고 있다. 원인으로 디지털 기술 발달과 자유롭게 일하는 방식에 대한 선호가 거론되는데, 보다 면밀한 분석을 통해 노동시장 정책을 마련해야 한 지적이다.

코로나 엔데믹 후 배달노동자 감소

고용노동부와 한국고용정보원은 5일 전국에서 무작위로 추출된 15~69세 5만명을 대상으로 표본조사를 실시해 추산한 플랫폼 노동자 규모를 발표했다.

지난해 협의의 플랫폼 노동자는 88만3천명으로 전년도(79만5천명)보다 8만8천명(11.1%) 늘었다. 2021년은 66만1천명이었다. 협의의 플랫폼 노동자는 디지털 플랫폼을 통해 일감을 구하고, 플랫폼이 노동의 대가를 중개하는 등 4개의 요건을 충족한 노동자를 뜻한다.

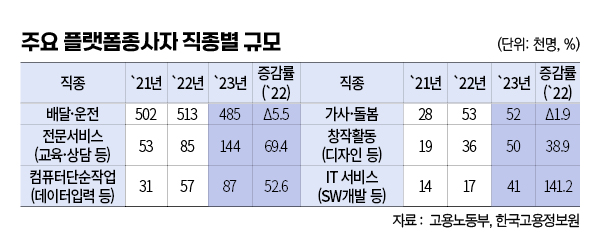

코로나19 팬데믹 종료 후 배달·운전 플랫폼 노동자가 줄었지만 소프트웨어 개발 같은 IT업종 노동자는 늘어 증가세가 유지됐다. 구체적으로 보면 소프트웨어 개발 등 IT서비스업종이 14만4천명으로 전년보다 69.4% 증가했다. 교육·상담 등 전문서비스업은 141.2% 증가한 4만1천명을 기록했다.

플랫폼 노동자 중 가장 많은 비중을 차지하는 배달·운전 노동자는 48만5천명으로 전년(51만3천명)보다 5.5% 감소했다. 코로나19 팬데믹 시기 비대면 경제가 활성화하면서 증가했던 배달 수요가 줄어들면서 노동자도 감소한 것으로 풀이된다. 소폭이지만 가사·돌봄 플랫폼 노동자도 1천명(1.9%) 줄어 5만2천명을 기록했다.

노동부는 “플랫폼 종사자의 지속 증가 추세는 디지털 기술 발달 등 산업변화와 더불어 자유롭게 일하는 방식에 대한 선호 등에 따른 영향 등이 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

주업형 줄고, 고학력자 늘어

“플랫폼 일자리 찾는 이유는 ‘자율성’”

플랫폼노동 수입이 전체 수입의 50% 이상이거나 주당 20시간 이상 노동하는 주업형 비율은 감소했다. 전년도 57.7%에서 55.6%로 줄었고, 부업형·간헐적 참가형은 42.3%에서 44.4%로 늘었다.

학력별로 보면 4년제 대학 졸업 노동자가 29만9천명에서 38만9천명으로 30.1% 증가했다. 가장 큰 폭의 증가세다. 반면 중졸 이하와 고졸 이하 노동자는 각각 31.6%, 9.4% 감소해 1만3천명, 23만2천명을 기록했다.

이런 추세는 주업 노동자가 많은 배달·운전 노동자가 감소하고, 고학력자 비중이 높은 IT업·전문서비스업이 증가한 현상과 궤를 같이 한다는 분석이다.

플랫폼 노동자 증가가 계속되고 있지만 일자리 만족도가 높진 않다. 플랫폼 노동자 2명 중 1명(50.4%)은 이직 계획·의향이 있다고 밝혔다. 이 중 임금근로자로의 이직을 원하는 이도 적지 않은 것으로 알려졌다. ‘일하는 시간대의 자율성’과 ‘일하는 방식의 자율성과 권한’은 일자리 만족도를 높이는 요소였지만 일자리 불안안정성과 낮은 수입·소득은 일자리가 만족도를 낮추는 요인이었다. 지난해 플랫폼 노동자의 월 평균 수입은 145만2천원에서 144만원으로 줄었다.

일자리의 애로사항으로는 계약에 없는 업무 요구(12.2%), 건강·안전의 위험 및 불안감(11.9%), 일방적 계약 변경(10.5%), 다른 일자리 이동시 경력 인정 곤란(9.7%), 보수지급 지연(9.5%) 순으로 응답했다.

“자율성 원하는 욕구 뒤 사회경제적 맥락 봐야”

보다 면밀한 분석을 통해 노동시장 문제를 짚고, 해결해야 한다는 지적이 뒤따른다.

박수민 한국노동연구원 부연구위원은 “시간을 자유롭게 쓸 수 있어서 플랫폼노동을 한다고 대답을 할 때 그 배경은 ‘주업으로 하는 직업이 있어서’ 혹은 ‘집에서 주 양육을 담당하고 있어서’처럼 다양하다”며 “시간을 내가 자유롭게 조정하고 싶다는 욕구 뒤에 어떤 사회경제적 맥락이 있을 것인지 분석이 필요하다. 그것이 기존의 노동시장 구조와 밀접한 연관이 있을 수 있다”고 꼬집었다.

김종진 일하는시민연구소·유니온센터 이사장은 “퀵서비스 고용보험 가입자는 지난해 38만명이고, 대리운전 노동자만 30만명으로 두 직종만 합해도 70만명”이라며 “플랫폼 종사자 집계가 과소 추정된 것이 아닌지 따져봐야 한다”고 지적했다. 김 이사장은 “앞으로 증가할 플랫폼 노동자 직종은 (데이터 라벨링과 같은) 온라인 플랫폼 노동자로 관련 대책이 필요하다”고 덧붙였다.

한편 지난 3개월 동안 휴대전화 앱이나 웹사이트 등 온라인에서 일감을 얻어 고객에게 서비스를 제공해 수입을 얻은 경험이 있다고 답한 ‘광의의 플랫폼 종사자’는 2022년 291만9천명에서 4% 올라 지난해 303만5천명을 기록했다.