고용노동부가 윤석열 정부 공약·국정과제를 이행하려 2016년 이후 처음으로 우선·특별채용이 담긴 노사 단체협약 전수조사를 벌였지만 새로 확인한 단협은 2~3개에 불과한 것으로 조사됐다. 청년채용 확대를 위해 시행하겠다던 ‘단협상 불공정 채용 시정’ 방침이 무색해졌다. 정부가 정책 효과 검토도 없이, 노조에 대한 부정적 인식을 부각시키며 졸속적 정책 만들었다는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

노동부는 100명 이상 사업장의 단체협약 1천57개를 조사한 결과 63개 단협에 우선·특별채용 조항이 포함된 것을 확인하고 시정조치에 들어갈 계획이라고 7일 밝혔다.

정부가 우선·특별채용을 이유로 대대적인 단협 시정조치에 들어간 것은 2016년 이후 처음이다. 박근혜 정부는 2015년 ‘위법·불합리한 단체협약 개선 지도계획’을 발표하고 이듬해 2월까지 100명 이상 유노조 사업장 단체협약 2천769개에 대해 실태조사를 했다. 단협 개수는 사업장수라고 봐도 무방하다. 복수노조 사업장에서 개별교섭을 하면 2개 이상의 단협이 있을 수 있지만 그런 사례는 거의 없었다. 당시 조사에서 우선·특별채용 단협 694개를 확인하고 시정명령 절차를 밟았다. 노조 규약이 노동관계 법령을 위반한 경우에는 노동위원회 의결을 얻어 시정을 명할 수 있게 돼 있는 노동조합 및 노동관계조정법(노조법)을 적용했다. 시정명령 제도는 전두환 신군부가 비상계엄 아래에 노조를 통제하기 위해 만든 노조운영지침을 그대로 노조법에 옮긴 것이다. 노조탄압 도구로 활용된다는 비판을 받고 있다. 박근혜 정부 당시 노정관계를 얼어붙게 만든 주 원인 중 하나로 꼽힌다.

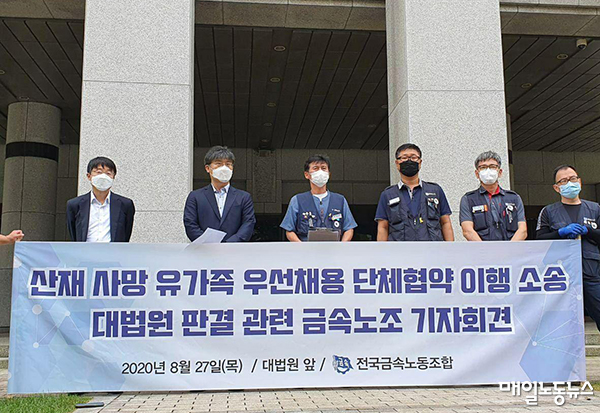

이번 조사에서는 정년퇴직자·장기근속자·직원 직계가족 채용이 담긴 단협 58개와 노조·직원 추천자 채용을 포함한 단협 5개 등 모두 63개를 확인했다. 그런데 이 중 새로 확인한 단협은 2~3개에 불과했다. 60여개는 2016년 조사에서 이미 파악했던 것으로, 그동안 단협을 수정하지 않았던 것들이다. 60여곳 사업장이 고의적으로 단협을 고치지 않은 것도 아니다. 산재유족에 대한 특별채용 조항이 함께 담겨 있어서 대법원 전원합의체 판결 결과를 지켜보며 단협 개정·시정을 미뤄 온 것으로 알려졌다. 대법원은 2020년 8월 산재유족 특별채용 조항은 위법하지 않다고 판결한 바 있다.

조사결과를 사업장 규모별로 살펴봤더니 우선·특별채용이 있는 단협 47.6%(30개)는 300명 미만 사업장에서 있었다. 300~999명 사업장은 21개, 1천명 이상 사업장은 12개로 나타났다.

이정식 장관은 “소위 고용세습 조항은 구직자와 다른 조합원을 합리적 이유 없이 차별하는 것이며 특히 노동시장에 첫발을 내딛고자 하는 청년들을 좌절케 하는 불공정한 행위”라며 “앞으로도 불합리한 단협이 체결되지 않도록 노사를 지도하고, 위법한 단협을 확인하면 시정명령 등을 통해 채용기회의 공정성이 확립될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다. 청년고용을 위해 단협시정명령 제도를 활용하겠다는 설명이지만 그 효과는 거의 없어 보인다.