3·1 운동은 일제에 국권을 빼앗긴 뒤 일어난 전국 규모 비폭력 저항운동이다. 무참히 짓밟혔어도 독립운동의 씨알이 됐다. 민주공화국을 표방한 임시정부를 틔웠고 자신의 살과 피를 조국에 내어 준 독립운동가를 길렀다. 수천의 죽음과 수만의 넋이 조국 독립의 가시밭길에 피로 맺혔다. <매일노동뉴스>가 독립운동가들의 피어린 삶과 고귀한 넋을 되새기는 열전을 <삶과 넋>이라는 제목으로 연재한다.<편집자>

항일무장투쟁은 1920년대 만주 항일무장투쟁, 1930년대 동북 항일연군, 화북 조선의용군, 1940년대 전반 중경의 광복군이 전부인 줄 알려져 왔다. 그 이전의 1918~1922년 러시아 내전 중 연해주-시베리아의 한인 빨치산투쟁은 까맣게 잊혔다. 냉전시대 산물이지만, 그 후에도 연구와 교육이 부족하다.

러시아지역 최초의 한인 빨치산부대는 하바롭스크 일대의 ‘한인사회당 적위군’이다. 한인 청년들과 서간도에서 이동한 약 50명으로 1918년 6월께 조직됐으나 제국주의 간섭군(러시아혁명을 방해하려는 연합국 군대)과 백위군(러시아 반혁명군)의 점령으로 2개월 만에 해체됐다. 연해주에서도 수찬지역(현재 파르티잔스크)의 한창걸 빨치산부대, 수이푼과 우수리 남쪽의 신민단·혈성단 등이 속속 출범했다. 1920년 연해주 ‘4월 참변’, 6월 봉오동전투, 10월 청산리대첩 이후 추격을 받은 독립군부대들의 러시아 이동을 계기로 한인 빨치산부대의 재편·통합 움직임이 있었다. 그러나 자유시사변으로 좌절된 바 있다.

상처를 딛고 ‘고려혁명군’이 구성됐으나 애초 계획한 만주로의 진격은 단행되지 못했다. 자유시로 가지 않은 연해주의 솔밭관공산당부대는 수이푼지역에서, 수찬빨치산부대는 수찬 일대에서 전투를 벌였다. 간도에서 러시아 이만(현재 달네레첸스크)으로 옮긴 군비단 군사부는 자유시사변 이후 돌아온 옛 한인사회당 당원들과 결합해 대한의용군을 발족하고 싸웠다. 이들 한인 빨치산부대들 모두는 최후의 연해주 해방전투를 앞둔 1922년 9월 혁명군사소비에트로 통합해 10월25일 블라디보스토크를 점령하고 5년간의 내전을 끝내는 데 크게 공헌했다. 그 주인공 중의 한 사람이 한창걸이다.

1차 대전 중 독일전선 참전

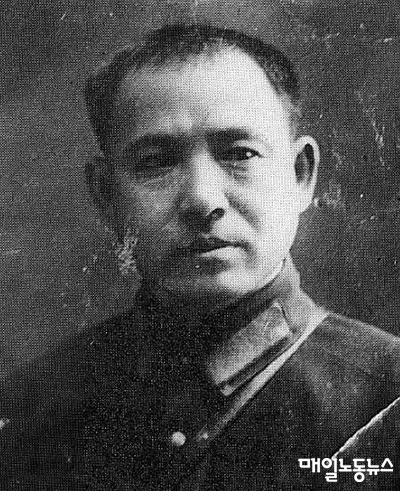

한창걸은 1892년 4월28일 연해주 한인 마을 얀치헤(煙秋)에서 빈농의 아들로 태어났다. 러시아 고등보통교육을 마친 그는 약 4천명의 한인이 참전한 1차 대전 중 1915년 징집돼 1916년 11월까지 독일 전선에 투입됐다. 그 후 1917년 5월까지 우크라이나 중북부의 키예프 군사학교 부설 강습소에서 공부하고 소위보로 임명돼 투르키스탄의 제3 시베리아 소총 예비연대에서 복무했다. 1918년 2월 제대한 후 연해주 한인 마을 니콜라예프카(현재 파르티잔스크 구역)로 돌아왔다. 블라디보스토크를 중심으로 동쪽에 위치한 수찬(水淸)은 서남쪽에 위치한 노보키에프스크의 얀치헤, 북쪽에 위치한 니콜스크-우수리스크의 수이푼(秋風)과 함께 한인 마을이 많았던 곳이다.

그는 러시아혁명 이후 치열한 계급투쟁이 전개되던 이곳에서 1918년 4월 연해주 한인 최초 노농소비에트 의장으로 선출됐다. 지주들의 토지를 몰수해 땅이 없는 농민에게 분배해 신뢰와 권위를 얻었다. 그러나 니콜라예프카의 한인 부농들은 이를 극렬히 반대했다. 제정러시아의 우대정책으로 부농이 된 귀화 한인(원호인)과 그렇지 못한 비귀화 한인(여호인)의 사회경제적 차별이 1917년 러시아 2월 혁명 이후 정치적 태도의 차이로 표출됐기 때문이다. 한인 소비에트는 불과 2개월밖에 유지되지 못했다. 1918년 6월29일 1차 대전 후 귀국 길에 있던 체코군이 봉기를 일으켜 블라디보스토크를 점령한 뒤 곧바로 수찬을 공격했고 그해 10월에는 일본군까지 쳐들어왔기 때문이다.

이에 대항해 일류호프 사령관의 러시아 빨치산부대가 조직됐고 한창걸은 소수민족부장을 맡았다. 수찬 니콜라예프카 마을 근처에서 일본군-백위군과 전투를 벌였으나 역부족이었다. 한인 부농들이 밀고해 백위군이 한인 활동가들을 수색하고 한인 주민들을 위협하는 상황에서 스스로 무기를 들지 않을 수 없었다. 1919년 초 수찬 최초의 한인 빨치산부대가 조직됐다. 부대원은 약 35명이었고 대장은 한창걸이었다. 그해 5월 러시아 빨치산 부대와 함께 페레치노에서 첫 전투에 나서 백위군 150명 이상의 사망자를 내는 전과를 올렸다. 카잔카 마을을 점령하고 학교를 불태운 미국군과의 전투에서도 크게 승리를 거뒀다. 한창걸 수찬 빨치산부대는 등사판 신문 ‘우리생활’ 발행을 통해 주민들의 사회주의 의식 향상에 큰 영향을 미쳤다.

수찬 최초 한인 빨치산 대장, 제국주의 간섭군과 싸우다

1919년 7월 일본·미국 등 제국주의 간섭군의 수찬 총공격으로 빨치산부대들은 매우 어려운 상황에 직면했다. 적후활동을 위한 소부대로 편성되고 작전구역이 할당됐다. 한인 부대는 니콜라예프카 등으로 갔으나 식량이 떨어지고 탄약이 보급되지 않는 가운데 토벌이 가중돼 곤경에 빠졌다. 일시 활동을 중지하고 부대를 해산한 후 재조직화를 논의하는 과정에서 한인들 사이에 의견대립까지 불거졌다.

1919년 6월 니콜라예프카에서 한인노동자대회가 소집됐는데, 쟁점은 투쟁 대상을 누구로 할 것인가였다. 모든 제국주의 간섭군과 싸울 것인가, 아니면 일본군 및 백군과 싸울 것인가. 한창걸 등 빨치산 지도자들은 전자의 입장을 고수한 반면 귀화 한인 중심의 부농과 대한국민의회 대표자는 후자의 입장을 취했다. 베르사이유 강화회의에 대표단을 보내 열강의 힘을 빌려 독립을 이룰 수 있다고 착각한 대한국민의회 대표자들은 미군과 전투를 꺼렸다. 아무런 결정을 내리지 못하고 수찬 빨치산부대도 해산됐다.

1919년 8월 한창걸은 블라디보스토크로 가서 한인 부대를 재조직했다. 11월17일 밤 콜차크 백위파 정권에 반대하는 체코군 사령관 가이다 장군의 봉기에 가담해 기관포 대장을 맡았다. 그러나 폭동은 진압됐고 한창걸은 백위군에 체포돼 일본헌병대로 넘겨져 잔인한 고문을 받았다. 2개월 후 1920년 1월30일 블라디보스토크 백위파 정권이 붕괴되고 연해주 임시정부가 수립되자 한창걸 등 한인 11명은 석방됐다. 한창걸은 300명 규모의 빨치산부대를 다시 조직해 시코토보로 이동해 제1 극동소비에트 연대의 1개 대대로 편재됐다.

일본이 니항사변(아무르강 하구 니콜라예프스크=尼港에서 적위군과 일본군의 전투 과정에 트랴피친 러시아 빨치산 대장의 명령으로 자행된 잔혹한 학살사건)을 구실로 연해주에 재출병해 ‘4월 참변’을 일으켰다. 1920년 4월4일 밤 일본군은 블라디보스토크 신한촌에서 54명, 니콜스크-우수리스크에서 76명의 한인을 체포하고 최재형 등 지도자들을 처형했다. 당시 수찬 한창걸 빨치산부대도 큰 타격을 입었다. 초기부터 같이 활동했던 이백구·강태준 등이 전사하고 부대는 다시 흩어졌다. 일본군이 기습공격 직전에 한인 부대를 무력화하는 치밀한 공작에 러시아군대가 미온적으로 대처해 한인 빨치산부대들은 속수무책이었다.

연해주의 중국 마적 소탕, 올가 해방전투 참여

그래도 수찬지역에는 독립운동가들이 훙후즈(紅鬍賊, 연해주의 중국 마적단)로부터 한인들을 보호하기 위해 자위단을 조직했다. 김규면 단장, 김경천 총사령관, 정재관 참모장 주도의 창해소년단(滄海少年團)이 그것이다. 본부를 다우지미(大烏吉密)에 두고 수찬을 3구역으로 나눠 지부를 설치했다. 니콜라예프카의 한창걸 부대도 한 구역을 맡았다. 상비대 102명, 예비대 945명, 총 1천명 이상으로 모두 무기를 구비하고 있었다. 창해소년단 부대와 러시아 빨치산부대는 훙후즈들에게 궤멸적 타격을 안겼다.

그 후 한창걸은 수찬지역 러시아 빨치산부대 총사령부가 있는 아누치노로 이동했다. 1920년 가을 강국모의 혈성단, 박경철·이승조의 신민단 등도 일본군의 토벌을 피해 이곳으로 모여들었다. 1920년 11월 일본군의 조기 철수를 바라며 협상하던 극동공화국의 외교적 고려로 한인 빨치산부대들을 도시근교나 철도간선 지대가 아니라 후방 멀리 이송시키고자 했다. 그래서 추구예프스키이 계곡의 한인 마을 트레치이-푸진으로 집결했다. 연해주-간도 독립군의 통합과 러시아 주둔을 위해 시베리아 무장부대들은 자유시로 이동하고 간도 독립군들은 중간집결지인 이만으로 모여들고 있을 때였다.

트레치이-푸진의 한인 빨치산 중 일부는 이만으로 떠났지만, 한창걸부대·신민단부대·혈성단부대는 그대로 남아 ‘연해주 한인총회’를 개최하고 수찬 한인 빨치산부대로 통합했다. 병력은 700~800명 정도였는데, 사령관 김경천의 패권 행위를 한창걸·강국모가 견제하는 과정에서 분란을 겪었다. 김경천이 전군을 이동시키다가 일본군과 백군에게 포위돼 뿔뿔이 흩어지고 소수의 병력으로 이만으로 가서 싸웠다. 강국모도 수이푼지역 다부허로 돌아가 혈성단을 재건했다.

1921년 말 수주허에서 소집된 간부회의에서 한창걸을 사령관으로, 박경철을 참모장으로 부대를 재편성됐다. 병들거나 동상 입은 병사들은 입원하거나 귀가하고 남은 병력은 40명 미만이었다. 1개월 만에 군인모집과 무장준비에 박차를 가해 400여명으로 확대했다. 일본군의 사주를 받는 훙후즈부대를 막고 군사훈련에 열중하던 1922년 4월 초 올가에서 카벨네프 백위군을 몰아내라는 특별전투명령을 받았다. 힌창걸은 보병 1개 중대, 1개 기병소대, 1개 기관총소대, 통신대의 병력으로 출전해 5월부터 7월까지 3개월간 포위하고 압박을 가한 결과 7월 말 백위군은 수많은 사상자를 남기고 기선에 올라 도망쳤다.

1922년 4월 극동공화국 인민혁명군과 대한의용군은 이만을 점령하고 일본군 철병 협상을 계속하면서 마지막 전투 준비태세를 갖췄다. 그 결과 그해 6월 마침내 일본군은 시베리아-연해주 철병을 발표했다. 일본군과 백군에 부역했던 부농 한인들은 위협을 느껴 조선과 간도로 이주했다. 반대로 한인 빨치산부대들은 연해주해방전쟁에 참가하기 위해 재편·통합에 나섰다. 9월1일 연해주 한인 빨치산부대 혁명군사소비에트와 산하 고려혁명군이 조직되고 의장에 김규식, 위원에 최호림·안동백·한창걸 등 5명이 선임됐다. 이만지역의 이용·김규면 등 대한의용군 지도자들은 배제됐는데, 이르쿠츠크파 고려공산당 인사들이 주도했기 때문이다.

제2 고려혁명군 사령관, 연해주 해방전투 참여

1922년 9월 극동공화국 인민혁명군과 연해주 고려혁명군은 백군에 대한 총공격을 실시했다. 10월7일 이틀간의 격렬한 전투 끝에 블라디보스토크로 가는 길목인 스파스크를 점령하고 10월15일 니콜스크-우수리스크에 도착했다. 제2 고려혁명군 지휘를 맡은 한창걸 등 수찬 빨치산들은 아누치노를 경유해 수찬 이바노프카(이포동령)의 백위군들을 몰아내기 시작했다. 10월25일 극동공화국 인민혁명군과 한인 빨치산부대들은 열렬한 환영을 받으며 블라디보스토크에 입성했다. 일본군의 마지막 부대가 1923년 4월2일 블라디보스토크를 떠났다. 1918년 4월5일 상륙한 지 5년 만이었다.

1922년 11월2일 마지막 백위군 잔여 병력이 중국국경을 넘어가 연해주 해방전쟁은 종결됐다. 연해주 고려혁명군과 한인 빨치산부대 군사혁명소비에트의 해산, 참가자 귀가 명령이 내려졌다. 한인 빨치산들의 길은 세 가지였다. 부대 전체가 러시아 사회주의 건설에 참여하거나 중국으로 이동하거나 부대원은 남고 지도자는 다시 무대를 옮겨 항일혁명을 계속하는 것.

수찬지역 빨치산부대는 해산하고 한창걸은 협동농장 ‘붉은 별’ 건설에 앞장섰다. 그 후 체카, 내무부 기관에 근무하고 1930년대 하바롭스크 인근 바로비잔 유대인 자치주 내무부장을 지냈다. 그러나 김단야·조명희 등 한인 혁명가들처럼 스탈린에 의해 1937년 9월7일 반혁명 인사로 체포돼 1938년 2월9일 하바롭스크에서 총살됐다. 1958년 7월7일 러시아 극동군관구 재판소에서 복권됐고, 대한민국 정부는 2007년 한창걸에게 건국훈장 애족장을 추서했다.