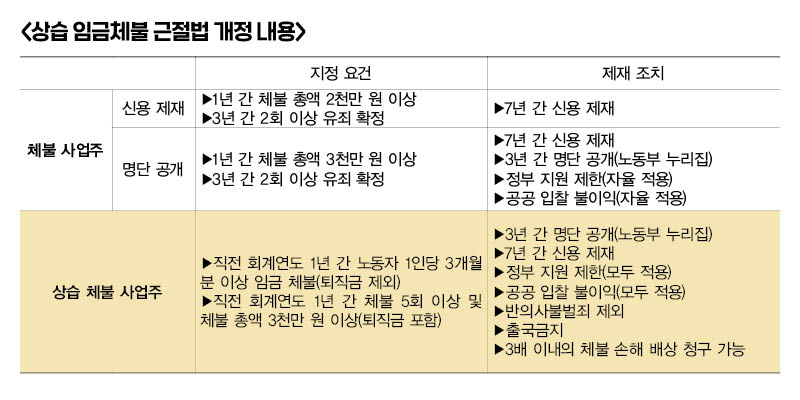

오늘(23일)부터 ‘상습 임금체불 근절법’(개정 근로기준법)이 시행된다. 이 법은 상습 임금체불 사업주에 대한 처벌을 강화하는 내용을 담고 있다. 고용노동부는 지난 9월2일 ‘임금체불 근절 대책’을 발표하며 “법 시행과 확산에 만전을 기하겠다”고 밝힌 바 있다.

임금체불액 2조원 시대에서 ‘제로 체불’로 가는 길은 결코 쉽지 않다. 최근 임금체불 규모를 보면, 체불 문제는 이미 노사 당사자만으로 해결할 수 있는 단계를 넘어섰다. 정부 등 국가의 적극적인 개입 없이는 해결이 불가능한 수준이다.

반의사불벌죄 제외

‘행정비용 체불’의 악순환 끊는다

임금체불 사건에 반의사불벌죄가 적용되면, 범죄로서의 처벌보다는 행정지도 중심으로 처리된다. 사용자는 피해 노동자와 합의를 통해 사건을 종결할 수 있고, 피해 노동자는 체불액 전액이 아닌 일부 금액이라도 받기 위해 처벌불원 의사를 표시해야 한다.

이러한 합의 구조는 체불임금을 범죄 비용이 아닌 ‘행정비용’으로 인식하게 만들었다. 피해 노동자의 절박한 생계를 악용해 저액 합의를 강요하는 악순환을 낳았고, 결과적으로 상습 체불 사업주가 늘어나는 원인이 됐다.

김주영 더불어민주당 의원이 지난달 12일 발표한 자료에 따르면 최근 5년간 상습 체불 사업주는 1천360여명에 달한다. 이 가운데 건설업 443명, 제조업 395명으로 두 업종이 전체의 61.5%를 차지한다.

명단 공개 확대·근로감독 강화로 실효성 높여야

노동부는 2013년 제도 도입 이후 지금까지 3천448명의 체불 사업주 명단을 공개하고, 5천854명에 대해 신용 제재를 취했다. 이번 법 시행으로 상습 체불 사업주 명단이 별도로 추가된다. 이에 따라 대표이사와 사업장 위치, 사진 등 공개 범위를 확대해 실효성을 높일 필요가 있다.

또한 소액 체불이지만 다수 노동자가 피해를 입는 사례에 대한 근로감독 강화가 절실하다. 체불액 규모 중심의 감독에서 벗어나, 피해 노동자 수나 신고 건수, 사업장 단위 중심으로 감독의 무게를 옮겨야 한다.

‘상습 임금체불 근절법’ 시행은 체불 사업주 가운데 가장 악질적인 유형을 솎아내는 첫걸음이다. 앞으로 노동부가 얼마나 실효성 있게 집행하느냐에 따라 임금체불에 대한 사회적 경각심과 인식 전환의 계기가 될 것이다.