내란혐의자들도 행사하는 ‘기피신청권’이 산재노동자에겐 그림의 떡이다.

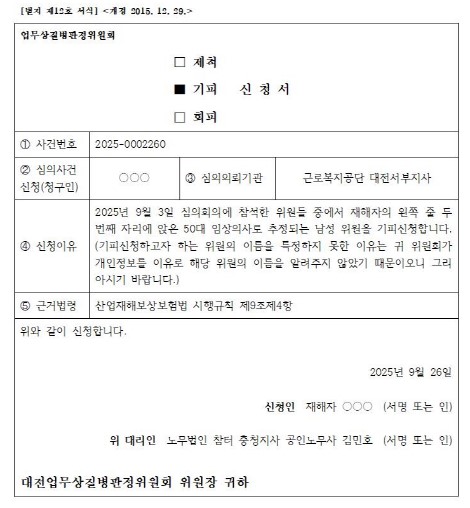

필자는 얼마 전, 27년 넘게 공장에서 중금속과 복합유기용제를 취급하다 파킨슨병에 걸린 노동자와 의견진술을 위해 근로복지공단 업무상질병판정위원회에 다녀왔다. 이날 심의회의 참석위원 중에 공정한 심의를 기대하기 어렵다고 생각되는 위원이 있었다. 이날 결론을 못 내려 10월1일 재심의를 앞두고 해당 위원에 대한 ‘기피신청서’를 작성해서 제출해야 하는데, 이중삼중의 장벽에 막혀 결국 포기하고 ‘공개 기피신청서’를 제출하는 사연은 이렇다.

심의회의가 시작되자 한 위원이 고압적인 태도로 재해자에게 증상과 약물반응 등을 마치 취조하듯 질문을 쏟아냈다. 필자에게는 대뜸 증거로 제출된 재해사업장 전신기업(만도기계)의 다른 사업장들에서 발생한 중추신경계질병 4건(파킨슨병 2건, 만기발병 소뇌성 운동실조 1건, 루게릭병 1건)의 산재인정 사례 중에 파킨슨병은 1건뿐이고 나머지는 파킨슨병이 아니라고 잘라 말했다.

필자가 4건 중 2건은 파킨슨병이 맞고 만기발병 소뇌성 운동실조는 파킨슨병의 세부아형에 속한다고 말하자, 해당 위원은 “지금 30년간 파킨슨병 환자를 치료한 나를 가르치는 것이냐”고 윽박질렀다.

해당 위원에게 10월1일 예정된 재심의에서 공정한 심의를 기대하기 어렵다고 생각돼 기피신청서를 작성해 제출하고 싶었지만 작성부터 난관에 봉착했다.

공단은 심의회의 참석위원들의 명단을 사전에 알려주지 않았다. 재심 통보를 받은 뒤 기피신청을 위해 공단에 해당 위원의 이름을 알려달라고 요청했지만 허사였다. 질병판정위원장을 직접 찾아가 “기피신청권 보장 촉구의 건’이라는 제목의 공문을 전달했지만 소용없었다. 개인정보라서 비공개하는 게 현재 공단의 입장이라는 말만 되풀이했다.

헌법재판소는 헌법 27조1항의 ‘재판청구권’은 사법절차에의 접근뿐만 아니라 공정한 재판을 받을 권리, 즉 ‘사법절차상의 기본권’을 포함하는 포괄적인 권리라고 해석한다(헌재 2005. 5. 26. 2003헌가7 결정). 이에 민사소송법·형사소송법·헌법재판소법·행정심판법 등은 ‘기피신청권’에 관한 규정이 있다.

노동위원회법에도 있다. 노동위원회는 근로기준법 89조에 따라 업무상의 부상·질병 또는 사망의 인정 등에 관한 심사나 중재사건도 소관 사무로 하는데, 심문일정통보서와 기피신청서를 보내면서 ‘배정된’ 위원 명단을 심문일정통보서에 기재해 공개한다. 홈페이지에서 위원 이름을 검색하면 직업도 알 수 있다. 기피신청서에는 기피사유와 함께 ‘대상위원’도 적게 돼 있다. 심문 당일 의장은 노동자가 참석한 상태에서 개회선언 뒤 참석위원을 소개한다.

산업재해보상보험법(산재보험법)에도 108조에 기피신청권에 관한 규정이 있다. 시행령 9조 4항에는 “판정위원회 위원의 제척·기피·회피에 관하여는 법 제108조를 준용한다”고 돼 있다. 그런데 질병판정위는 심리일정만 문자로 통보한다. 기피신청서도 안 보내 안내도 없다. 배정된 위원은 비공개다. 홈페이지에 위원 명단이 있다는데 어딘지 찾기 어렵고 검색기능도 없어 파일을 내려받아 열어봐야 한다. 숨바꼭질이다. 심지어 기피신청서에 기피를 신청하고자 하는 ‘대상위원’을 적는 곳이 아예 없다. 허울뿐인 기피신청 제도다.

산재보험법의 목적은 ‘신속하고 공정한 보상’이다. 이재명 정부가 추진하는 ‘산재 처리기간 단축’도 중요하지만 ‘공정성’이 결여된 신속성은 위험하다. 공정한 보상은 공정한 판정에서 시작되고, 공정한 판정은 ‘절차적 공정성’에서 시작된다.

공개 기피신청서 제출에 근로복지공단은 답이 없을지라도 이재명 정부의 산재보험 개혁과제에 내란혐의자들도 행사하는 ‘기피신청권 정상화’를 비롯한 공정성 강화가 포함되면 그것으로 족하다.