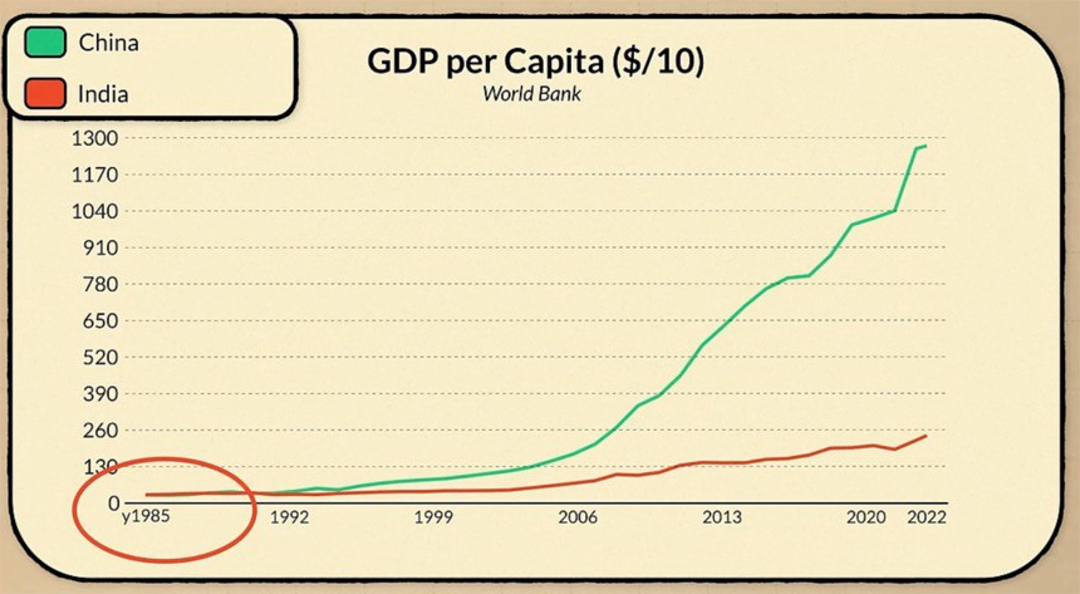

중국과 인도 두 나라의 인구는 15억으로 비슷한데, 2023년 기준으로 두 나라의 1인당 국내총생산(GDP)은 중국이 1만2천614달러, 인도가 2천485달러로 격차가 5.1배에 달했다. 1980년대 말까지 두 나라의 1인당 GDP는 대동소이했다. 하지만 1990년대 들어 격차가 벌어지다가 21세기 들면서 대폭 커졌다.

중국의 1인당 GDP가 지금의 인도 수준이었던 때는 2006년(2천99달러)과 2007년(2천694달러)이었다. 인도의 1인당 GDP는 2006년 802달러, 2007년 1천23달러로 20여년 전 2배였던 격차가 현재 5배까지 벌어진 것이다.

중국은 1980년대에 경제적 자유화를 단행했고, 인도는 1990년대에 경제적 자유화를 단행했다. 두 나라가 경제적 자유화 정책을 시작한 때가 비슷하다는 점을 감안하면 경제 자유화 여부가 두 나라의 격차를 설명하지는 못한다.

인도 경제학자 라구란 라잔(Raghuran Rajan)은 의무교육, 산업정책, 외국인 직접투자(FDI)에서 두 나라의 승패가 갈렸다고 분석한다. 중국은 모든 아동을 대상으로 하는 의무교육 체제 실현에 성공했고 정부 주도의 산업정책을 성공적으로 펼친 반면 인도는 그렇지 못했다. 외국인 투자와 관련하여 중국은 지방정부가 행정 절차의 합리화와 효율화 등으로 적극적인 투자 유인책을 펼쳤다.

중국은 국가가 시장을 조절하면서 시장의 성과를 사회의 성과로 끌어오는 운전자 역할을 했다. 경제 자유화가 국가의 통제와 관리하에 효과적으로 전개된 중국과 달리 인도에서는 국가가 제대로 작동하지 않았다.

또 다른 인도 경제학자 다베쉬 카푸르(Davesh Kapur)는 인도 경제의 문제로 정부 인력의 부족, 카스트 제도, 미성숙한 민주주의를 꼽는다. 중앙정부와 지방정부의 공무원 비율을 보면 중국은 지방정부 공무원수가 중앙정부에 비해 훨씬 많은데 인도는 정반대다.

여전히 인도 사회 곳곳에 지대한 영향을 미치고 있는 카스트 제도는 국민 통합과 경제 개방성을 좀먹고 있다. 이에 더해 지지층을 유혹하는 장치로 전락한 인도의 선거제도는 민주주의의 핵심 기능인 대변(representation)을 무력화하면서 사회를 부패와 비효율의 소용돌이로 몰아넣고 있다.

세계은행은 하루 1.9달러 미만 소득을 ‘국제빈곤선’(International Poverty Line)으로 잡고 빈곤퇴치를 위한 세계 각국의 노력을 추적해 왔다. 세계은행에 따르면 중국은 “40년 동안의 빈곤퇴치 운동”을 펼친 이래 2020년 목표를 달성했다. 반대로 2021년 기준으로 인도 인구의 12.92%는 하루 수입이 세계은행의 국제빈곤선 기준에 못 미친다.

2023년 중국의 GDP는 17조7천948억달러였는데 반해 인도는 3조5천499억 달러로 그 격차 역시 5배에 달했다. 같은해 미국의 GDP는 27조3천609억달러였다. 중국과 미국의 GDP 격차는 1.5배, 인도와 미국의 GDP 격차는 7.7배였다. 중국과 미국의 격차(1.5배)와 인도와 중국의 격차(5배)를 감안할 때 중국이 미국을 따라잡을 가능성은 인도가 중국을 따라잡을 가능성보다 훨씬 클 것으로 예상된다.

따라서 우리가 관심을 기울일 문제는 인도 경제가 언제 중국 경제를 추월하느냐가 아니라, 중국 경제가 언제 미국 경제를 추월하느냐다. 후자가 더 빨리 일어날 것이고, 그것이 세계 경제는 물론 세계 정치에도 미치는 영향이 엄청날 것이기 때문이다. 특히 중국 경제의 추월을 미국이 평화적으로 용인할 것인가, 아니면 군사적으로 방해할 것인가의 문제는 향후 전개될 지정학과 지경학적 질서의 방향을 결정짓는 분기점이 될 것이다.

윤효원 객원기자/고려대 노동문제연구소 연구위원 (webmaster@labortoday.co.kr)