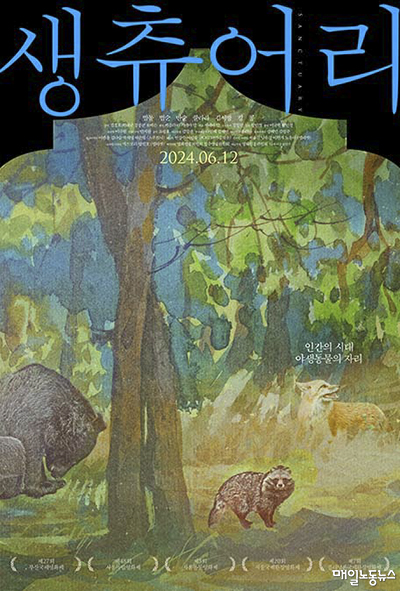

<생츄어리>는 동물원의 윤리를 고민하는 다큐멘터리 영화로, 이달 12일에 개봉했다. ‘성역’ ‘피난처’라는 뜻을 지닌 ‘생츄어리’는 야생으로 돌아가지 못하는 동물들이 살아갈 수 있게 하는 시설을 말한다. “한국에는 17개의 야생동물구조센터가 있으며, 연평균 1만5천여 마리의 야생동물을 구조한다. 그중 35%만이 다시 자연으로 돌아간다. 야생으로 돌아갈 수 없는 대부분은 안락사된다. 회귀불능의 야생동물이 살아갈 수 있는 시설인 ‘생츄어리’는 현재 국내에 단 한 곳도 없다”는 자막이 다큐멘터리 시작과 함께 등장한다.

다큐멘터리는 청주동물원, 충남야생동물구조센터, 곰 보금자리 프로젝트에 속한 수의사와 활동가들을 보여준다. 이들은 동물원을 바꾸고, 야생동물을 구조하고, 사육 곰을 탈출시키기 위해 온갖 노력을 다한다.

1. 동물원은 어떤 곳일까

<생츄어리>는 왕민철 감독의 전작 <동물, 원>에서 파생된 연작이다. 감독의 첫 장편 다큐멘터리였던 <동물, 원>은 청주동물원을 배경으로 2015년부터 동물을 위한 첫 환경개선 공사가 있던 2018년까지 그곳에서 일하는 사람들을 보여줬다. 청주동물원은 서울대공원과 에버랜드에 이어 국내 동물원 중 세 번째로 멸종위기 동물을 위한 ‘서식지 외 보존기관’으로 지정된 곳이다. 단순히 동물을 전시해 볼거리로 소비하는 공간이 아니라, 동물의 종을 보존하는 생태적인 목적을 지닌 공간이라는 뜻이다.

동물원은 어떤 곳일까. 근대 동물원은 1828년 런던동물원에서 시작됐으며, 현재 전 세계에 약 1천여 곳이 있다. 한국 최초의 동물원은 1907년에 설립된 창경원(1984년에 과천의 서울대공원으로 이전)이다. 국내 동물원의 역사도 100년이 넘는 셈이다. 흔히 동물원은 추억의 장소로 떠올리곤 한다. 실제로 동물원은 가족 나들이의 공간이자, 어린이에게 야생동물을 쉽게 접하게 하는 교육의 장으로 활용된다. 또는 최근의 ‘푸바오’ 열풍처럼, 동물원의 동물들이 특별한 인기를 끌며 ‘모에화’되기도 한다.

동물원에 대한 이런 낭만적인 시각에 일침을 가한 작품이 있었다. 바로 2001년에 제작된 황윤 감독의 다큐멘터리 <작별>이다. <작별>은 관람객의 시선이 아닌 감금된 야생동물의 시선으로 동물원을 조명한 최초의 다큐멘터리였다. 귀여운 동물들의 멋진 모습이 아니라, 병든 동물들의 슬픈 눈과 정형행동을 조명했다. 쇠창살 너머로, 동물들의 끝없는 좌절과 고통이 눈에 들어왔다.

오늘날 동물원은 윤리적인 질문을 마주한다. 혹자는 동물원이 야생동물을 감금하고 학대하는 시설이므로, 모두 폐쇄하고 동물들을 자연으로 돌려보내야 한다고 주장한다. 하지만 동물원에서 살던 동물들, 심지어 아예 동물원에서 태어난 동물들이 야생에서 적응해 살아가긴 힘들다. 이들을 그냥 자연으로 내보낸다면 방사가 아닌 유기에 가깝다. 따라서 ‘조건 없는 동물원의 폐쇄’는 답이 아니다. 그보다는 동물원이 지닌 생태적 역할에 주목해야 한다. 여전히 대중의 오락을 위해 전시에 치중하는 동물원들이 더 많지만, 생태형 동물원을 표방하며 서식지와 비슷한 환경을 제공하기 위해 노력하면서 멸종위기의 동물을 보존·번식시키는 동물원들이 존재한다. 멸종위기 동물을 위한 ‘서식지 외 보존기관’으로 지정된 곳으로, 현대판 ‘노아의 방주’ 역할을 한다.

지난해 경남의 부경동물원에 있던 ‘갈비 사자’가 구조돼 청주동물원으로 옮겨진 사건이 화제가 됐다. ‘갈비 사자’의 사례에서 보듯이 열악한 동물원은 가능한 폐쇄하고, 그곳의 동물들을 생태형 동물원으로 옮기는 것이 윤리적이다. 하지만 생태형 동물원도 고민이 많다. 궁극적으로 생태형 동물원은 어떤 모습이 돼야 할까. 다양한 동물들을 더 많이 데려와서 규모와 수를 계속 늘려 나가는 것이 옳은 일일까. 얼마나 거대한 노아의 방주가 가능할까. <생츄어리>는 그러한 질문을 품고, 동물원이 나아가야 할 방향을 고심하는 다큐멘터리다.

2. 무책임한 탄생이 아닌, 고통과 죽음을 고민하는 윤리

청주동물원은 동물복지를 표방한다. 사육 공간은 넓히고, 개체수는 줄이기로 방향을 잡았다. 번식을 막기 위해 동물들을 중성화시키고, 바다 물범은 바닷물에 살게 해 주기 위해 대형수족관이 있는 제주도로 보내기로 했다. 관람을 목적으로 하는 동물원이라면 교배 성공과 새끼의 탄생을 경사로 여길 텐데, 동물들을 죄다 중성화를 시켰다니 놀라울 따름이다. 오히려 이곳은 탄생보다 죽음이 흔한 곳이다. 동물원 윤리위원회의 최대 화두는 안락사다. 인간의 척추디스크는 수술과 요양이 가능한 질병이지만, 동물의 경우엔 상황이 다르다. 동물이 자신의 고통을 납득할 수 있을까.

충남야생동물구조센터에서 구조된 동물도 자연으로 돌려보내 살릴 수 없을 때 안락사가 고려된다. 사람에게 길들어 자연으로 돌아가지 못하는 경우도 안락사의 대상이 된다. 이럴 때, 차라리 동물원의 전시 동물로 살아가는 편이 나을 수 있다. <동물, 원>에는 부리가 망가진 채 구조된 독수리와 동물원에서 갇혀 살던 독수리가 운명을 맞바꾸는 일화가 등장한다. 부리가 망가진 독수리는 야생에서 죽을 것이 예상돼 안락사 대상이었다. 그러나 동물원의 전시 동물이 된다. 대신 동물원에서 갇혀 살던 독수리는 방사 훈련을 거친 뒤 자연으로 돌려보내졌다. 청주동물원이 충남야생동물구조센터와 긴밀하게 교류하면서, 동물원에서 토종야생동물 생츄어리로 역할을 바꿔 나가려는 움직임을 보여준 사례였다. 그런 변화의 중심에 청주동물원에서 20년 넘게 일하는 김정호 수의사가 있다.

다큐멘터리는 사육장에서 새끼 곰 두 마리가 구출돼 청주동물원으로 오는 장면을 보여준다. 1980년대부터 웅담 채취용으로 곰이 사육됐지만, 경제성이 떨어지자 방치됐다. 현재 약 430마리가 비참한 환경에서 살고 있다. 이들을 구출해 보호소를 만들겠다는 사람들이 2018년도에 ‘곰 보금자리 프로젝트’를 결성했다. 이곳 활동가인 최태규 수의사는 청주동물원에 곰 생츄어리를 만들겠다는 희망으로 계약직 공무원이 됐다. 그는 청주동물원에 윤리위원회를 만들고, 야생동물 생츄어리로 변모시키려는 작업을 돕는다. 그러나 동물원 한 켠에 곰 생츄어리를 만들겠다는 뜻은 이루지 못하고 퇴사한다. 지금은 강원도 화천의 임시 보호시설에서 13마리의 곰을 돌보며 사육 곰 퇴치를 위한 활동을 지속 중이다.

농수로에 빠진 고라니들이 굶어 죽고, 공중에 친 그물에 새의 날개가 찢겨 죽고, 누군가 놓은 농약에 동물들이 연쇄적인 죽음을 맞는다. 이런 무심한 죽음들 속을 뛰어다니며 생명을 돌보고, 안락사를 시켜야 한다는 사실에 고뇌하는 사람들이 있다. 갈 곳 없는 야생동물들의 보호소이자 자연 복귀를 돕는 야생동물 치료소 생츄어리가 절실하게 필요하다.

영화평론가(chingmee@naver.com)