고용노동부가 지난해 산재보험 특정감사 결과를 반영해 실시하고 있는 산재보험 제도개선 TF논의를 의제별로 1~3차례만 진행한 뒤 다음달에 결론을 내겠다는 계획이다. 쉽게 결론 내기 어려운 데다가 산재노동자 보상에 적지 않은 영향을 미칠 수밖에 없는 제도개선을 충분한 논의와 여론 수렴 없이 추진하려 한다는 비판이 나온다.

1일 <매일노동뉴스> 취재에 따르면 노동부는 강은미 정의당 의원의 질의에 이런 내용을 담은 ‘산재보상 제도개선 TF 운영 계획(안)’을 제출했다. 노동부는 지난해 산재 카르텔 논란이 일자 산재보험 특정감사를 진행했다. 당초 ‘산재 카르텔’로 지적된 문제는 드러나지 않았지만 산재보험 부조리를 근절하고, 제도를 개선하겠다며 산재보상 제도개선 TF를 꾸렸다. 노동계는 TF 논의가 산재보상 제도 후퇴로 흐를까 우려하고 있다.

한 번만 회의하고 끝난 소음성난청 논의

TF 전체회의는 사실상 세 차례뿐

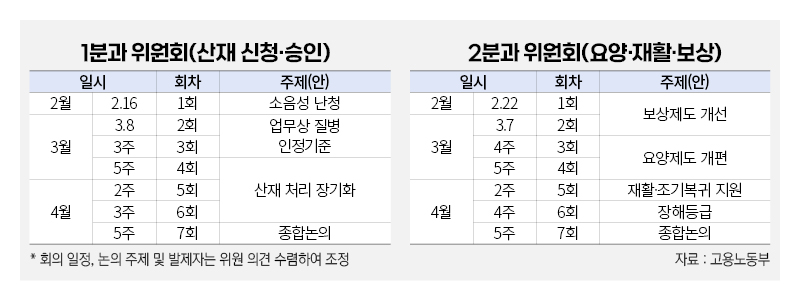

산재보상 제도개선 TF는 1·2분과위원회에서 특정 주제에 국한한 논의를 하고, 두 개 분과위원회 논의 결과를 종합해 전체회의에서 논의하는 형식으로 운영된다.

문제는 충분한 논의가 불가능한 짧은 논의 기간이다. 산재 신청·승인에 관한 사항을 다루는 1분과위원회에서는 소음성난청, 업무상 질병 인정기준, 산재 처리 장기화 등을 다루는데 소음성난청을 주제로 한 회의는 지난 2월16일 회의가 처음이자 마지막 회의다. 노동부는 특정감사 결과 “산재 인정시 연령별 청력손실 정도를 고려하지 않아 과도한 보상 문제가 발생하고 있다”며 제도개선을 강조했다.

다른 의제라고 논의기간이 충분한 것도 아니다. 업무상 질병 인정기준 논의는 3월에 두 차례 진행한 걸로 끝이다. 산재 처리 장기화를 주제로 한 회의는 3월에 한 차례 열렸고 이달에 두 차례만 더 예정돼 있다.

2분과위원회는 산재 요양·재활·보상에 관해 논의한다. 보상제도 개선과 요양제도 개편에 관한 논의는 각 두 차례씩 진행되고, 재활·조기복귀 지원과 장해등급에 관한 논의는 한 차례씩만 이뤄진다.

분과위 논의를 종합하고, 결과를 도출해야 할 전체회의는 네 차례 열린다. 지난 1월30일 킥오프 회의로 1차 회의를 이미 완료한 것을 감안하면 세 차례 회의만으로 산재보상 제도와 관련한 각종 현안의 결론을 도출하는 셈이다.

이후 노동부는 5월 둘째 주 TF의 논의 결과를 종합·정리해 산업재해보상보험 및 예방심의위원회에 보고해 법령 및 지침 개정 등을 통해 제도개선을 추진한다는 계획이다.

노동부는 답변을 통해 “논의 주제와 관련한 현장전문가를 참여시켜 현장감 있는 문제점 제시를 통해 보다 현실적 방안 도출하겠다”며 “필요시 노·사 등 이해관계자 의견 청취나 토론회 등도 병행하겠다”고 부연했다.

1년 넘게 논의해도 답 없는 주제

1~3차례 회의로 결론 낸다?

속전속결 논의 진행에 답은 이미 정해진 것이 아니냐는 의구심이 나온다.

김광일 한국노총 노동안전보건본부장은 “산재보상·보험 전반적인 내용을 이렇게 단기적으로 논의하는 것은 맞지 않다”며 “사실상 정부 편향적인 정책으로 변경하겠다는 이야기밖에 안 된다”고 우려했다. 김 본부장은 “TF 논의가 벌써 3개월 차로 접어들고 있는데 노사 의견수렴조차 없었고 TF 위원도 공개하지 않는다”며 “노동계 의견이 제대로 수렴될지 불투명하다”고 지적했다. 노동부는 지난달 양경규 정의당 의원의 산재보상 제도개선 TF 위원 공개 요구에 “자유로운 논의가 힘들어질 수 있다”며 거절했다.<본지 2024년 3월25일자 2면 “산재보험 부조리 없앤다는 노동부 TF ‘깜깜이’ 운영” 기사 참조>

최명선 민주노총 노동안전보건실장은 “의제별로 1~2회 논의해 개정한다는 것 자체가 말이 안 된다”며 “현장 전문가와 노사가 참여해 논의를 진행하는 것이 제도개선의 현장 작동성을 강화하는 방향인데, 논의는 소수 전문가가 하고 현장 전문가나 노사는 들러리로 참여시킨다는 것”이라고 비판했다. 최 실장은 “재활 조기 복귀 지원과 같은 의제는 십수 년 동안 해도 현실적 어려움에 부딪치고 있는 의제”라고 덧붙였다.

노동안전보건 전문가 의견도 같다. 권동희 공인노무사(법률사무소 일과사람)는 “산재보험 처리 장기화 문제는 인력과 예산·시스템 전반이 모두 관련된 문제로 복잡하고, 장애등급의 경우 1년씩 논의해도 결론 못 내리는 주제”라며 “의제별로 1~3회, 전체회의를 4번 열어 논의한다고 결론이 나올 수 없다”고 꼬집었다.