“무사히 할머니가 될 수 있을까. 죽임당하지 않고 죽이지도 않고서. 굶어 죽지도 굶기지도 않으며 사람들 사이에서 살아갈 수 있을까.” 참 이상한 노랫말이다. 무사히 할머니가 되는 것이 꿈이라는 소박한 말에 이어, 살해와 기아와 같은 극단적인 단어가 따라붙으니 말이다. 다큐멘터리 <어른이 되면>의 주제곡인 이 노래가 무슨 뜻을 담고 있는지는 다큐멘터리를 보고 나면 비로소 이해가 간다. 장애인과 장애인 가족의 일상이 투쟁일 수밖에 없는 이 사회에서 장애인 가족을 돌보며 무사히 함께 늙어 가기를 염원하는 것은 결코 소박한 꿈이 아니라 결연한 각오를 필요로 하는 과업임을 깨닫게 된다.

1. “생각 많은 둘째 언니”와 장애인 동생의 탈시설 자립기

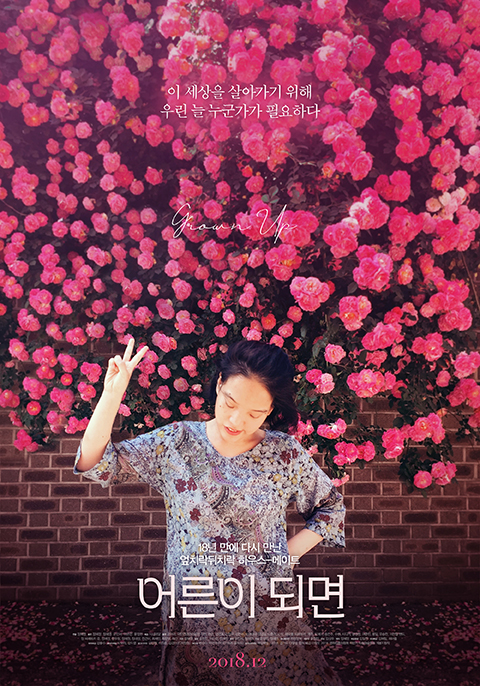

<어른이 되면>은 발달장애인의 탈시설 이야기를 다룬 다큐멘터리다. 텀블벅 프로젝트를 통해 5천만원의 제작비를 모금했고, 이를 통해 자연스럽게 홍보가 이뤄졌다. 다큐멘터리는 올해 서울장애인인권영화제와 서울국제여성영화제에 출품돼 좋은 반응을 얻었다. 마침내 12월에 개봉을 할 수 있게 됐는데, 소규모 개봉이었지만 영화 속 노래를 따라 부를 수 있는 싱어롱 상영까지 열렸다.

영화를 만든 장혜영 감독은 뮤지션이자 ‘생각 많은 둘째 언니’라는 이름으로 여성·성소수자·장애인 등의 이슈에 소신 있는 발언을 이어 나가는 유튜버다. 장혜영 감독에게는 13살에 장애인 시설에 입소한 한 살 아래 동생이 있다. 장혜영 감독은 경기도의 한 시설에서 18년 동안 살고 있던 동생 장혜정을 데리고 나와 서울에서 함께 살면서 서로 적응해 가는 6개월 동안의 일상을 카메라에 담았다.

장혜영 감독이 2016년 장혜정과 함께 살기로 마음먹고, 약 1년 동안 동생을 데려와 주말에 함께 있거나 같이 여행을 갔으며, 이를 찍은 영상을 유튜브에 올렸다. 1년간의 준비기간을 거쳐 2017년 드디어 동생과 함께 살게 됐지만, 시설 밖에서 중증 발달장애인 동생을 돌보는 일은 시작부터 난관에 부딪혔다. 도전행동이 많아서 시설에서도 ‘다루기 힘든 장애인’으로 분류됐던 장혜정에게 알맞아 보였던 복지프로그램은 ‘서울 거주 6개월 이상’이란 조건을 요구했다. 장혜영 감독은 ‘6개월간 장혜정과 살아남기’에 전념하면서, 자신도 직접 부딪히면서 알게 된 장애인 ‘탈시설’의 지난한 과정을 공유하고자 다큐멘터리로 만들었다.

2. 시설 장애인의 삶

장혜영 감독에게 동생은 어떤 존재일까. 유튜브 채널 이름을 ‘생각 많은 둘째 언니’로 지을 만큼 그는 자신의 정체성을 동생과의 관계 속에서 사고한다. 잠시라도 혼자 두면 말썽을 일으키는 동생 때문에 장혜영 감독은 어린 시절 늘 동생을 돌보는 일에 매달렸다고 한다. 동생으로부터 자유로워지고 싶은 마음도 있었지만 막상 동생이 시설로 보내지고, 부모님이 이혼해 가족이 뿔뿔이 흩어진 후 장혜영 감독은 자유보다는 동생에 대한 상실감을 크게 느꼈다고 토로한다.

장혜영 감독이 시설을 제집으로 알던 동생을 굳이 데리고 나와 함께 살겠다고 결심한 것은 2016년에 장혜정이 살던 시설의 교사들이 상습적인 인권침해를 저질러 왔음이 밝혀진 사건이 계기가 됐다. 하지만 그것이 전부는 아니다.

“누군가 열세 살의 나에게 이렇게 말한다면 어떤 기분이었을까. 이제 가족들과 떨어져 외딴 산꼭대기 건물에서 지금껏 한 번도 본 적 없는 사람들과 살아야 해. 그게 가족의 결정이고 너에게 거부할 권리는 없어. 네가 장애를 타고났기 때문이야”라는 내레이션은 장혜영 감독이 시설 장애인의 삶에 어떤 문제의식을 가지고 있는지를 잘 보여 준다. 시설이 얼마나 좋은 곳인지 나쁜 곳인지를 떠나 장애인들이 자신의 의지와 무관하게 가족과 사회에서 격리된 채 오직 ‘보호’와 ‘호의’의 대상으로 살아가는 삶을 강요받는 것 자체가 문제이며, 그러한 이 사회의 구조적인 묵인에 자신도 동참하고 있었음을 깨닫게 된 것이다.

3. 장애인이 아닌 개성을 지닌 인간으로 대하기

장혜영 감독은 시설에서 동생을 데리고 나왔지만 전적으로 자신의 희생으로 동생을 돌보려고 했던 것은 아니다. 그는 자신의 자유가 동생을 시설에 보낸 대가로 주어지는 것이 아니어야 하는 것처럼, 장애인 동생을 돌보기 위해 자기 삶을 포기해서도 안 된다고 생각한다. 하지만 막상 부딪혀 보니 사회적 지원이 턱없이 부족했다. 동생과 면접을 본 후 월 93시간의 활동보조인 지원서비스를 받을 수 있게 됐지만 왜 그런 판정이 내려졌는지는 알 수 없다. 신체 장애를 기준으로 만들어진 문답표에 의해 개별 활동들을 할 수 있는지를 묻는 질문이 주어지다 보니, 혼자서 밥을 먹을 수 있고 화장실도 갈 수 있지만 혼자 둘 수는 없는 발달장애인의 사정이 충분히 고려됐는지 의문이다. 하지만 장혜영 감독은 자기 생활을 포기하지 않으면서 동생과 함께 할머니가 되도록 살고 싶다는 꿈을 이어 간다.

영화는 고발이 아닌 자성을 일깨운다. 영화는 장애인과 함께 사는 삶이 무엇이며 무엇이어야 하는지를 잔잔한 노래와 차분한 내레이션에 담는다. 장혜영 감독은 동생의 삶을 자신의 삶에 겹쳐 보이는데, 이는 장애인의 삶을 자신과 다르지 않게 여긴다는 것을 말해 준다. 장혜정의 일상을 비추는 카메라의 시선은 그를 하나의 독립적인 개성과 욕망을 지닌 존재로 보여 준다. 장혜정은 커피믹스를 한입에 털어 넣고 트로트 노래에 맞춰 흥을 내지만, 어떤 음악에는 전혀 감응하지 않는다. 잔소리가 많은 언니와 있을 때보다 다른 사람들과 같이 있을 때 더 행복해 보이는 것도 판에 박힌 장애인 영화에서는 보기 힘든 장면이다.

영화 제목인 <어른이 되면>은 일종의 역설이다. 장혜정은 시설에서 행동을 저지당할 때 “어른이 되면 할 수 있어?”라고 되묻곤 했다. 어릴 때 시설에 들어와 서른이 되도록 통제와 지시를 받으며 살면서 영원히 오지 않을 미래를 빌미로 현재를 억압당한 것이다. 장혜정은 이미 어른이지만 여전히 어린아이 취급을 당한다. 장혜영 감독은 어른이 된다는 것의 진정한 의미는 시설에서 벗어나 자립하는 것이라고 말한다. 하지만 자립이 누구의 도움도 받지 않고 혼자서 살아가는 상태를 뜻하는 것은 아니다. 어느 누구도 외부 도움 없이 혼자서만 살아갈 수는 없으며, 각기 다른 지원과 도움을 필요로 한다. 필요한 지원을 받되 독자적인 인격을 지닌 개인이자 시민으로 존중받으며 사는 삶을 자립으로 보는 것이다. 이들이 자립해 어른이 되고, 노랫말처럼 무사히 할머니가 될 수 있기를 진심으로 응원한다.

영화평론가 (chingmee@naver.com)