지난해 4분기 합계출산율이 0.65명이라는 역대 최저 수준을 기록했다. 앞으로도 출산율 저하 속도는 더욱 가팔라질 것으로 예상된다.

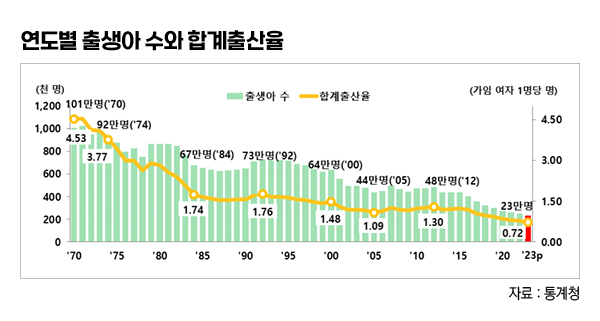

통계청이 28일 발표한 ‘2023년 출생·사망 통계’와 ‘2023년 12월 인구동향’에 따르면 지난해 출생아수는 23만명으로 전년(24만9천200명)보다 1만9천200명(7.7%)이 감소했다. 지난해 합계출산율은 0.72명으로 전년 0.78명보다 0.06명 줄었다.

지난해 합계출산율 0.72명, 4분기는 0.65명

여성 출산연령 상승세, 서울 0.55명으로 ‘꼴찌’

지난 10년간 합계출산율은 계속 내리막길을 걷고 있다. 2013년 1.19명에서 계속 줄어들다가, 2018년 0.98명으로 1명대가 무너졌다. 이후 2019년 0.92명, 2020년 0.84명, 2021년 0.81명, 2022년 0.78명에서 지난해 0.72명까지 내려앉았다.<그래프 참조>

문제는 속도다. 지난해 분기별로 보면 1분기 0.82명, 2분기 0.71명, 3분기 0.71명에서 4분기 0.65명으로 0.7명대까지 붕괴됐다.

출생아수로 보면, 2013년 43만6천500명에서 2016년(40만6천200명)까지 40만명대를 기록했으나 2017년 35만7천800명으로 30만명에 진입했고, 3년 뒤인 2020년 27만2천300명으로 20만명대에 들어섰다. 2022년 24만9천200명으로 25만명 아래로 내려왔다.

연령별 출산율(해당 연령 여자 인구 1천명당 출생아수)은 45세 미만 연령층에서 감소한 것으로 나타났다. 출산율 감소세는 20대 후반과 30대 초반에서 상대적으로 두드러졌다.

30~34세 출산율(66.7명)은 전년보다 6.8명 줄어, 전 연령층에서 감소폭이 가장 컸다. 25~29세 출산율(21.4명)은 2.6명 줄어 뒤를 따랐다. 35~39세 출산율(43.0명)은 1.1명 줄었다. 증가세를 보이던 40~44세 출산율(7.9명)은 0.1명 줄면서 다시 7명대로 내려왔다.

여성의 평균 출산연령은 33.6세로 전년보다 0.1세 상승했다. 10년 전 2013년 31.8세에서 1.8세 증가한 수치다. 고령이라고 꼽히는 35세 이상 산모 비중은 전년보다 0.6%포인트 상승한 36.3%를 기록했다.

시·도별 합계출산율을 보면 세종·전남(0.97명)과 강원·충북(0.89명) 순으로 높았다. 반면 서울0.55명으로 꼴찌였고, 부산이 0.66명이었다.

경제협력개발기구(OECD) 국가 합계출산율은 2021년 기준 1.58명이다. 우리나라는 같은 기준으로 0.81명으로 꼴찌를 기록했다. OECD 국가 중 합계출산율이 1명 밑으로 내려온 곳은 우리나라가 유일하다.

정부 저출산 문제 지적만, 대책은 안 보여

“노동시간·비정규직, 저노동사회 전환 시급”

국가적으로 저출산 문제의 심각성을 지적하고 정부가 육아휴직 개선 등 대책을 내놓고 있지만 소용이 없다는 것을 이번 통계에서 드러난 셈이다. 윤석열 대통령은 지난해 12월26일 국무회의에서 “저출산 문제는 우리가 상황을 더욱 엄중하게 인식하고, 원인과 대책에 대해서 그동안과는 다른 차원의 고민을 해야 한다”며 “보편적 지원뿐 아니라 실증적 분석을 통해 꼭 필요한 것을 찾아내 확실하게 지원해야 한다”고 주문했다. 하지만 그 뒤에 이렇다 할 정부의 저출산 대책이 나온 것이 없다.

우석훈 전 성결대 교수는 “앞으로 출산율은 더 떨어질 것”이라며 “0.5명도 뚫고 내려갈 것”이라고 전망했다. 이런 저출산 원인으로는 노동시장 이중구조와 노동시간, 교육문제, 사회적 인식을 꼽았다. 우 교수는 “비정규직이 정규직이 될 때까지는 출산계획을 가질 수가 없다”며 “제일 큰 건 노동시간을 늘린다고 한 것으로, 육아휴직 며칠 더 준다고 (출산을 위한) 의사결정에 영향을 미칠 수 없다”고 지적했다. 또한 “크게는 중고교 과정 등 교육개혁이 이뤄져야 하는데 현재는 그 구조가 아니다”며 “전반적으로 ‘저노동사회 패러다임’으로 전환하지 않으면 어려운데 정부는 저출산 문제를 우선순위에 두지 않는다”고 지적했다.