공공기관에서 관용차량을 운전하는 A씨는 위성위치확인시스템(GPS)이 장착된 차량을 몰기 시작한 뒤로 지난해에만 경위서를 네 차례 제출했다. 특별한 비위사실이 없지만 관리자가 GPS 정보를 이용해 A씨의 출퇴근시간은 물론 모든 운행시간을 분 단위로 확인하면서 꼬투리를 잡았다. 일거수일투족을 감시받고 있다는 스트레스에 지친 A씨는 국가인권위원회에 진정을 냈다.

제약회사 영업사원 B씨는 회사가 스마트폰의 애플리케이션을 통해 하루에 다섯 번 자신의 위치를 회사로 전송한다. 사실 회사는 B씨가 위치를 보고하지 않아도 24시간 그의 동선을 파악하고 있다. GPS가 장착된 스마트폰과 태블릿PC를 통해 언제든지 위치추적이 가능하기 때문이다.

사립고에 재직 중인 교사 C씨는 얼마 전 학교로부터 "교사들 출퇴근을 지문인식기로 관리하기로 했으니 지문을 등록하라"는 통보를 받았다. 상당수 교사들이 과도한 인권침해라고 반발했지만 학교 교장의 지시로 교감과 행정실장이 강제로 교사 전원의 지문을 받아 논란이 됐다.

스마트폰과 폐쇄회로(CC)TV·GPS 등 각종 전자·정보통신기기로 인한 노동감시가 급증하고 있는 것으로 나타났다. 14일 국가인권위에 따르면 스마트폰이 도입된 2009년을 전후해 '전자기기에 의한 노동인권 침해 상담건수'가 급격하게 증가했다. 2008년 67건이었던 상담횟수는 2009년 99건·2010년 103건·2012년 169건으로 늘었다. 2002년과 2003년에는 각각 3건과 9건에 불과했다.

인권위 "전자감시 법 개정" 권고, 노동부 7년째 '모르쇠'

정보통신기술 진화로 인한 인권침해는 전자감시와 업무강도 강화로 나타났다. 인권위가 한국법제연구원과 공동으로 지난해 10~11월 한국리서치에 의뢰해 실시한 '정보통신기기에 의한 노동인권 침해 실태조사' 결과에 따르면 노동자 3명 중 2명은 휴일이나 퇴근 이후 카카오톡이나 SNS로 업무지시를 받았다. 스마트폰 같은 정보통신기기의 진화로 근무시간의 의미가 점점 퇴색하고 있는 것이다. 실제로 스마트폰 등으로 휴일이나 퇴근 이후 업무지시를 받는 경우는 67.0%, 실제 업무를 하는 경우도 58.6%로 나타났다.

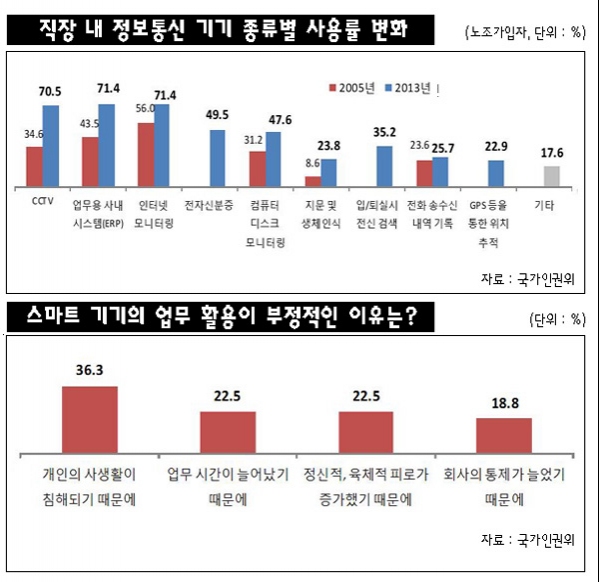

직장에서 사용하는 정보통신기기의 종류와 사용빈도도 급격하게 증가하는 추세다. 인권위 실태조사 결과를 보면 회사에서 CCTV를 사용한다는 응답은 2005년 34.6%에서 지난해 70.5%로 두 배 이상 증가했다. 2005년 조사에서 나타나지 않았던 전자신분증은 지난해 조사에서 응답자의 절반(49.5%)이 사용한다고 답했다. GPS 등을 통한 위치추적기 사용률도 22.9%를 기록했다.

인권침해 정도가 높은 기술은 알리지 않아

스마트기기가 업무활용에 부정적이라고 응답한 사람들은 "개인의 사생활 침해"(36.3%)와 "업무량 증가"(22.5%), "피로도 증가(22.5%)"를 원인으로 꼽았다. 노동감시도 심각한 상황이다. 3명 중 1명(31.0%)은 회사로부터 감시받고 있다고 답했는데 거의 모든 활동이 감시되고 있다는 응답도 7.4%나 됐다.

문제는 인권침해 정도가 높은 기술(하드디스크 내용 모니터링·전화 송수신 내역·CCTV·전신검색)일수록 노동자에게 알리지 않는다는 점이다. 실제로 인권위가 상담사례 87건을 분석한 결과 직원 동의하에 감시장비를 설치하는 경우는 39건 중 4건(10%)에 불과했다. 전자 노동감시가 빠른 속도로 진화하고 있는 반면 관련 법망은 허술한 탓이다.

인권위는 사용자의 전자 노동감시 남용을 규제하기 위해 2007년부터 근로기준법 개정과 개별 사업장에 대한 근로감독을 강화해 달라고 고용노동부에 요구했지만 받아들여지지 않고 있다.

한편 인권위는 15일 오후 인권위 배움터 8층에서 '정보통신기기에 의한 노동인권 침해 실태조사' 결과를 발표하고 정책토론회를 연다.