“길고 긴 싸움이 이렇게까지 올 줄 몰랐어요.”

김계월(58) 공공운수노조 공항항만운송본부 아시아나케이오지부장은 “떼를 쓰는 게 아닌데, 부당해고라고 법의 판정도 받았는데, 회사가 일말의 양심이 있으면 정당하게 복직시켜 줘야 하는데 그러지 않고 있다”고 답답해했다.

그는 지난해 5월 무급휴직을 거부했다 해고된 아시아나케이오 노동자 8명 중 한 명이다. 지난해 7월 인천지방노동위원회와 서울지방노동위원회에서, 같은해 12월 중앙노동위원회에서 부당해고 판정을 받았지만 회사는 판정에 불복해 행정소송을 제기했다.

간접고용 하청노동자는 재난 시기 기업의 비용 절감을 이유로 가장 먼저 잘려 나갔지만 회복할 수단은 마땅찮다. 행정소송에 유명 로펌 변호사를 선임하고 시간 끌기에 나선 기업에 노동자가 할 수 있는 것은 농성·집회뿐이다. 서울시 중구 서울지방고용노동청 앞 천막농성은 10일이면 300일을 맞는다.

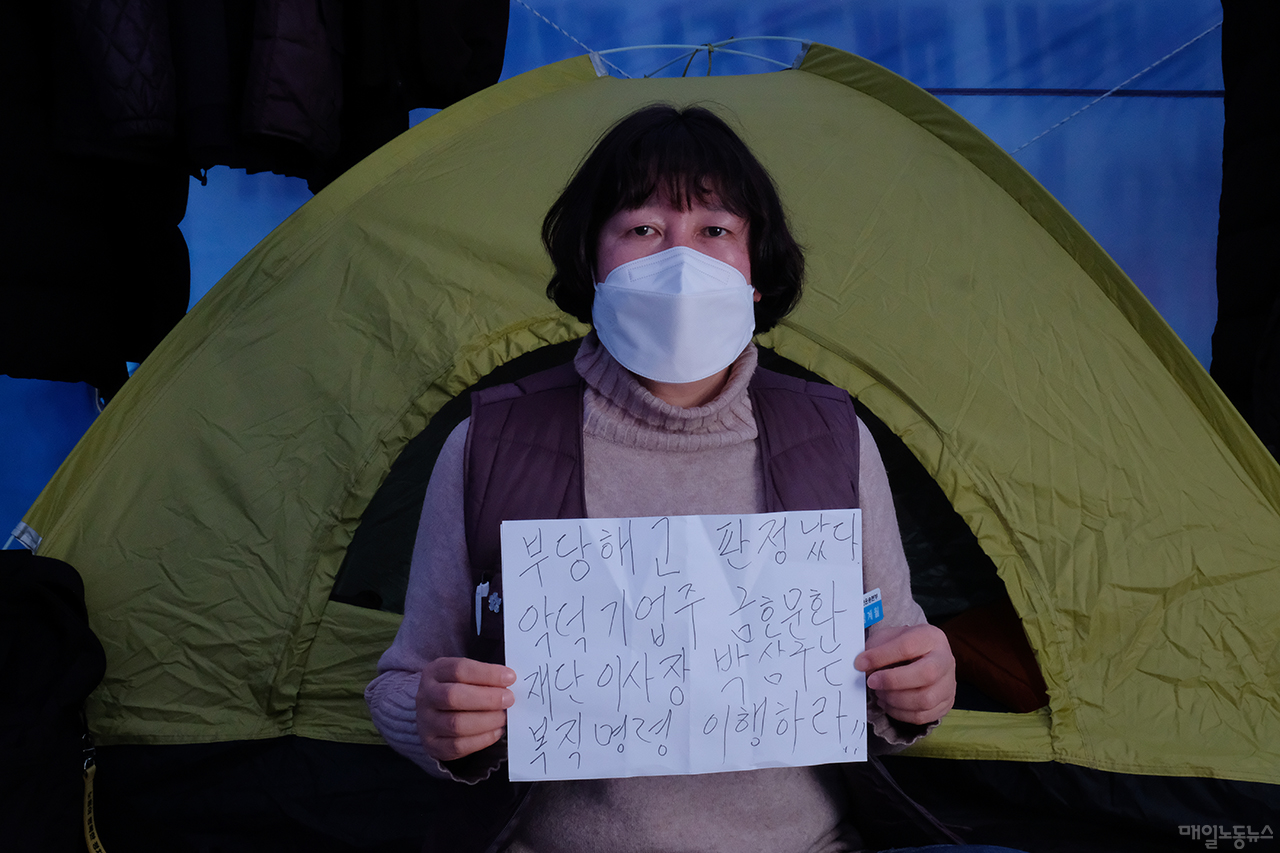

3·8 세계여성의 날을 맞아 <매일노동뉴스>가 지난 4일 오후 천막농성장을 찾아 아시아나케이오 해고노동자 김계월 지부장을 만났다. 아시아나케이오는 코로나19 해고 1호 사업장으로 불린다.

“6년 일했는데, 순식간에 해고”

김계월 지부장은 2014년 6월 아시아나항공기 객실을 청소하기 시작했다. 입사 당시 아시아나 케이에이(KA) 소속이던 그는 다음해 케이오(KO)로 바뀌었지만 6년째 같은 일을 했다. 청소차를 몰고 쓰레기를 수거하는 일, 수하물을 옮기는 일은 남성노동자가 주로 맡았고, 여성노동자는 기내청소를 도맡았다. 업무 환경은 열악했다.

“노동자 생활은 30년이 지나도 달라진 게 없었어요. 아수라장이에요. 비행기 스케줄 따라 움직이니 쫓기듯 우르르 몰려가 청소하고 나왔어요. 밥도 제때 주지 않아요. 청소할 비행기가 없을 때 밥을 주니 다들 배고파서 못 살겠다고 아우성쳤어요. 너무 일찍 먹으면 일하다가 배고프고 손님들이 버리고 간 초콜릿 주워 먹고 일했어요.”

적은 비행기로 최대한 많이 이윤을 내기 위해선 ‘착륙-기내청소-이륙’이란 순환이 빨라야 했다. 좁은 기내에서 온몸을 구겨 가며 청소를 하다 보니 몸은 금세 상했다. 입사 9개월 만에 무릎을 펴고 접는 일이 어려워졌다. 일을 쉬지 않은 채 치료를 받다 보니 낫기까지 1년이 넘는 시간이 걸렸다. 김 지부장은 “함께 일하던 사람들 중 무릎이 아파 시술한 사람들이 적잖다”며 “근골격계질환을 달고 살았다”고 전했다.

노조를 만들어 투쟁하자 업무환경은 조금씩 개선됐다. 그렇게 어렵사리 가꾼 일터에서 해고되는 것는 순식간이었다. 지난해 5월11일 회사는 해고를 통보했다. 회사는 고용유지지원금을 신청하는 노력조차 하지 않았다. 김계월 지부장은 “회사는 희망퇴직, 무급휴직에 사인하게 하는 방법으로 보이지 않는 정리해고를 선택했다”며 “필요할 때는 마음대로 부려먹고 일이 없다고 휴지 조각 내버리듯 한 것”이라고 비판했다.

“여성노동자여, 하고 싶은 말 하며 살자”

투쟁이 길어지는 사이 해고노동자 중 두 명은 정년이 코앞에 놓였다. 김정남 전 아시아나케이오지부장과 기노진 지부 회계감사의 정년은 각각 4월, 5월이다. 길어지는 투쟁이 힘들지 않을까. 그는 “농성장에서는 밤에 시끄러워 잘 수가 없다”며 “영혼이 파괴되는 기분”이라고 전했다. 김 지부장은 “박삼구한테 무슨 권한이 있어 인간의 권리를 파괴하는지 모르겠다”고 목소리를 높였다.

그를 버티게 하는 힘은 연대다. 김 지부장은 “중노위에서 부당해고 판정을 받기는 했지만 해고노동자의 힘만으로는 불가능했던 일”이라며 “함께해 주는 분들 덕분에 버틸 수 있다”고 말했다.

1963년에 태어난 김계월 지부장의 삶은 같은 시대 보편적 여성노동자의 삶과 닮았다. 결혼 전 한 통신장비 제조업체에서 7년 동안 일했다. 정규직과 비정규직이 없던 시기였고, 노조를 만들기도 했다. 결혼 후 일을 그만 둔 그는 한 동안 주부로 살았고, 아이가 대학 진학을 준비하느라 집보다 학교에 있는 시간이 길어지던 때 다시 일자리를 구했다. 생계비를 벌기 위해 다시 구한 일은 시간제였고, 이후 다시 얻게 된 일자리는 청소업무였다. 청소업무는 1998년 외환위기 이후 대부분 외주화됐다. 간접고용 하청노동자의 일자리 질이 좋게 유지될 리 없었다. 그의 임금은 항상 최저임금에 머물렀다.

같은 시대를 사는 동료 혹은 후배 여성노동자에게 하고 싶은 말을 묻자 그는 “하고 싶은 말을 하고 살았으면 좋겠다”며 “우리는 바보도 아니고 노예도 아닌데 왜 회사는 우리를 그렇게 취급하냐고 외칠 수 있으면 좋겠다”고 말했다. 김계월 지부장은 “청소일 한다고 깔보는 사람도 있지만, 육체노동이든 정신노동이든 단지 나눠져 있을 뿐이고 노동 자체를 인정해 줘야 한다”고 덧붙였다.