업무상 자살에 대한 산재 승인율이 지난해부터 급감한 것으로 나타났다. 근로복지공단이 산재심사를 하면서 까다로운 기준을 제시한 탓에 피해노동자와 그 가족을 보호하지 못하고 있다는 지적이 나온다.

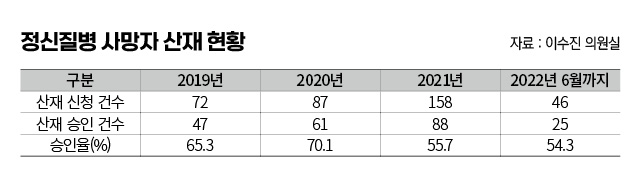

23일 국회 환경노동위원회 이수진 더불어민주당 의원에 따르면 2019년 65.3%, 2020년 70.1%로 증가하던 업무상 자살에 대한 산재 승인율이 지난해 55.7%로 15%포인트가량 급감했다. 올해는 6월까지 54.3%를 기록해 지난해와 비슷한 수준을 보인다.

승인율이 낮아진 이유로는 근로복지공단의 정신질환 산재 조사·판정의 부적절성이 꼽힌다. 공단은 서울업무상질병판정위원회에서 일괄적으로 처리했던 정신질환 사건을 2019년 하반기부터 다른 지역의 질병판정위원회로 분산했다. 통일된 정신질환 심의·판정지침이 없는 탓에 질병판정위 별로 승인 여부가 제각각이다. 대법원을 포함한 사법부는 자살에 이를 정도의 업무상 사유에 대한 판단 기준을 재해자 기준에 맞추고 있는 것과 달리, 공단은 일반인·평균인 관점에서 판단하는 경우가 종종 있는 점도 문제로 꼽힌다.

공단과 사법부의 판단이 엇갈리는 상황에서 불승인 받은 유족들은 재판부의 문을 두드리고 있다. 공단의 산재불승인에 불복해 행정소송을 제기한 업무상 자살건수는 2020년 29건에서 지난해 32건, 올해 9월까지 40건으로 점차 증가하고 있다. 특히 올해 법원에 확정된 사건은 모두 7건인데 이 중 공단이 패소한 경우는 4건(패소율 57.1%)에 이른다. 불승인 판정이 법원 판결로 뒤집혔다는 얘기다.

이수진 의원은 “공단이 대법원보다 소극적인 방식으로 업무상 사망 인과관계 잣대를 적용하는 탓에 자살 산재 승인율이 낮은 것으로 보인다”며 “신속하고 공정하게 보상한다는 산업재해보상보험법(산재보험법) 목적에 맞게 제도를 운용하도록 대법원이 제시한 원칙에 맞게 까다로운 승인 기준을 재정비해야 한다”고 말했다.