국제노동기구(ILO) 사무국 이사회(Governing Body)는 ILO의 집행기관으로 3월과 6월, 그리고 11월 이렇게 일 년에 세 번 회의를 개최한다. 이사회의 주된 임무는 ILO의 정책을 결정하고, 연차 총회인 국제노동회의(International Labour Conference)의 안건을 정하는 일이다. 국제노동회의에 제출할 사업계획과 예산도 채택한다. 이와 더불어 중요한 권한은 ILO의 수장인 사무총장(Director-General)을 뽑는 것이다.

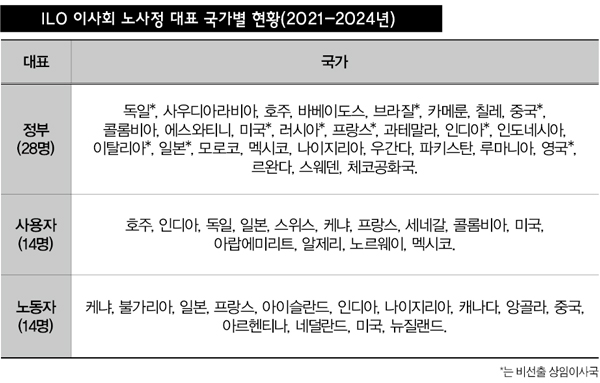

3자주의 원리에 맞춰 노사정으로 구성되는 ILO 이사회의 의사결정에서 정부는 노동자와 사용자에 비해 우월한 지위를 갖는다. 모두 56명으로 구성되는 이사회에서 노동자 대표와 사용자 대표는 각각 14명인데 비해 정부 대표는 28명이다. 사실상 정부 대표들의 의지로 결정이 이뤄진다고 해도 과언이 아니다.

이사회의 노사정 대표는 국제노동회의에 참가한 각국의 노사정 대표들이 각각 선출한다. 하지만 이사회의 정부 대표 중에서 독일·브라질·중국·미국·러시아·프랑스·인디아·이탈리아·일본·영국 10개국은 선거를 통하지 않고 “주요한 산업의 중요성”에 기초해 상임으로 이사를 맡고 있다. 따라서 국제노동회의에 참가한 정부 대표들이 선출하는 정부측 이사는 이들 10개국을 뺀 18개에 불과하다.

이사회 노사정 대표 56명의 국적을 살펴보면 미국·일본·프랑스·인디아 4개국은 정부·사용자·노동자그룹 모두에 이사를 두고 있다. 이사회 12석을 차지한다. 호주와 독일·콜롬비아 3개국은 정부·사용자그룹에 이사 6석을 차지하고 있다. 중국과 나이지리아는 2개국은 정부·노동자그룹에 이사를 두면서 4석을 점하고 있다. 케냐는 사용자·노동자 그룹에 이사가 각각 있다. 노사정그룹을 넘나들며 이사회 대표를 중복해서 낸 나라들을 고려하면 이사회 노사정 대표들의 국적은 41개국이다.

이사회 56명 대표들의 국적을 대륙별로 나눠 보면, 유럽 13개국(독일·프랑스·러시아·이탈리아·루마니아·영국·스웨덴·체코·스위스·노르웨이·불가리아·아이슬란드·네덜란드), 아프리카 10개국(카메룬·에스와티니·모로코·나이지리아·우간다·르완다·케냐·세네갈·알제리·앙골라), 아시아 7개국(중국·일본·인디아·인도네시아·파키스탄·아랍에미리트·사우디아라비아), 라틴아메리카 7개국(바베이도스·브라질·칠레·콜롬비아·멕시코·과테말라·아르헨티나), 영국을 제외한 앵글로색슨 4개국(미국·호주·캐나다·뉴질랜드)이다.

이번 ILO 사무총장 선거에 앞서 ILO 안에서 노동자 그룹을 선도하는 국제노총(ITUC)은 아프리카 토고 출신인 질베르 웅보에 대한 지지를 선언했다. 따라서 이사회의 노동자 그룹 14표에서 강경화씨에게 간 표는 없는 것으로 보인다. 유럽 국가들은 프랑스 노동부장관 출신인 뮤리엘 페니코를 밀었을 것으로 보인다. 유럽 대륙 다음으로 이사회 대표 수가 많은 아프리카 국가들은 토고 출신인 질베르 응보에게 표를 던졌을 것으로 보인다. 아시아 국가들의 지지는 강경화에게 거의 오지 않은 것으로 보인다. 한미동맹 운운하지만 미국을 비롯한 앵글로색슨 국가들의 표도 강경화에게는 오지 않은 게 틀림없다. .

지난 25일 투표 결과 ILO 이사회 56표 중에서 30표가 토고의 질베르 웅보에게 갔고, 23표가 프랑스의 뮈리엘 페니코에게 갔다. 나머지 3표 중 2표는 강경화에게, 1표는 남아공 출신의 음툰지 무아바에게 갔다. 한마디로 총평을 하면, 국제외교 무대에서 미국식 자유민주주의 가치를 추종하는 한미동맹 말고는 별달리 내세울 것 없는 대한민국 외교의 민낯을 확인한 ILO 사무총장 선거였다.

윤효원 객원기자 (webmaster@labortoday.co.kr)