2011년 복지는 힘이 세다. 무상급식을 둘러싼 보편적-선택적 복지논쟁은 결국 오세훈 서울시장의 낙마를 불렀다. 정치권은 여야 가릴 것 없이 내년 총선과 대선에서 당락을 가르는 이슈가 복지라는 데 이견이 없는 듯하다. 앞 다퉈 친서민 대책을 발표하는 것만 봐도 알 수 있다.

“최고의 복지는 일자리다.” 이명박 대통령이 취임 이래 줄곧 강조했던 말이다. 반은 맞고, 반은 틀리다. 죽을 만큼 일을 해도 가난한 사람들이 넘쳐난다. 그 수가 노동자의 절반을 넘나든다. 워킹푸어(근로빈곤층)와 비정규직이다. 비정규직이 사회양극화의 주범이라는 것은 참여정부도 알았다. 비정규직법도 내놓았고, 공공부문이 선도해 비정규직을 덜 쓰겠다며 공공부문 비정규직 대책도 발표했다. 그런데도 문제는 풀리지 않았다. 오히려 노동시장은 점차 양극화됐다.

비정규직 문제는 거대한 벽이다. 일자리가 최고의 복지일 수 있으려면 비정규직 문제를 풀어야 한다. 최근 출간된 ‘비정규노동과 복지’(인간과 복지 펴냄·1만5천원·사진)는 그래서 반갑다. 이호근 전북대 교수(법학전문대학원)가 책임연구를 맡았고, 은수미 한국노동연구원 연구위원·이태수 꽃동네현도사회복지대 교수(사회복지학)를 비롯한 8명의 비정규직·복지 전문가들이 연구결과를 함께 실었다. ‘한국의 비정규노동과 복지’를 주제로 7개의 논문이, ‘외국의 비정규노동과 복지’를 주제로 6개의 논문이 담겼다.

◇'노동과 복지 결합' 시급=이호근 교수는 책을 펴낸 의도를 이렇게 설명한다. “비정규노동이 법적 강제에만 의존할 때 시장의 법칙은 이에 순응하는 대신 그것을 우회하고자 하는 힘도 같이 작용하게 된다는 사실과 1차 노동시장에 주력한 노사교섭이 정규노동과 비정규노동 간의 격차해소에 기여하지 못하고 있는 여건에서 노동과 복지의 결합이 비정규노동 문제의 해소에 중요하다는 문제의식에서 비롯됐다.” 한마디로 '노동과 복지의 결합'을 통해 비정규직 문제를 해결해야 한다는 설명이다.

필자들이 강조하는 복지는 곧 사회안전망이다. 이태수 교수는 "사회복지급여가 지니고 있는 사회적 임금이라는 성격을 중심으로 볼 때도 한국의 사회임금은 경제개발협력기구(OECD) 평균 수준인 34%에 훨씬 못 미치는 7% 수준"이라며 "비정규직의 상대적인 저임금과 고용의 불안정이라는 특성을 보완해 주는 역할을 거의 못하고 있다"고 지적했다. 이 교수는 이에 따라 고용보험 확대와 기초생활보장제도 개선, 실업부조 도입을 해법으로 제시했다.

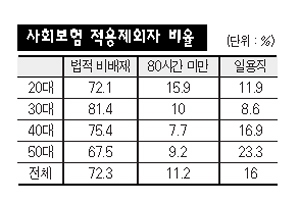

◇당정 비정규직 종합대책 약발 의문=비정규직을 사회보험 안으로 포용하는 방안도 시급하다. 비정규직의 사회보험 가입률이 30~40%에서 좀체 벗어나지 못하는 상황은 국가 통계로도 확인된다. 4대 사회보험 의무가입 대상이면서도 가입돼 있지 않은 노동자가 무려 383만명에 달한다.

때마침 정부와 한나라당도 지난 9일 사회보험료 지원방안이 담긴 비정규직 종합대책을 발표했다. 5인 미만 영세사업장에서 주당 15시간 이상 일하면서 최저임금 120% 이하(월 124만원)를 받는 노동자들의 고용보험료와 국민연금의 3분의 1을 정부가 직접 내겠다는 것이다.

그러나 필진들이 분석한 대로라면 정부는 방향을 잘못 잡았다. 성은미 경기복지재단 연구위원은 비정규직의 사회보험 가입이 저조한 이유를 법·제도 요인과 저임금·고용불안에서 찾았다. 국민연금과 건강보험은 월 80시간 이상, 1개월 이상 일해야 직장가입자가 될 수 있고, 고용보험과 산재보험은 월 60시간 이상 근무해야 가입할 수 있는데 비정규직이 이 조건을 충족하기 어렵다는 것이다. 여기에 낮은 임금과 고용불안은 사회보험 가입을 어렵게 한다.

성 연구위원이 분석한 바에 따르면 공적연금에 미가입한 남자가 받은 최고 임금은 평균 130만원이 채 안 된다. 직장가입자(252만원)와 지역가입자(163만원)에 크게 못 미친다. 근속기간 역시 10개월 안팎으로 60개월에 육박하는 직장가입자와 차이를 보였다. 필자들은 "비정규 노동자들의 임금수준을 높이고 고용을 안정시키는 방향으로 정책을 마련해야 한다"고 입을 모았다.