2017년 프랑스에서 기업감시의무법(Loi de Vigilance)이 만들어졌다. 인권과 환경 문제에서 기업의 실사(due diligence) 책임을 자발적 정책에서 법률적 의무로 강화한 것이다. 우리나라 법조계에서는 실사(實査)로 번역하는 due diligence를 쉽게 번역하면 ‘적당한 부지런함’이다. 인권과 환경에 대한 기업 실사 책임은 기업이 이러한 문제를 과하지도 모자라지도 않게 부지런하게 다루라는 것이다.

프랑스의 기업감시의무법은 정부나 시민단체가 기업을 감시하는 내용의 법이 아니다. 반대로 기업(원청)이 주체가 돼 인권과 환경 문제를 스스로 “부지런하게” 감시할 의무를 지게 하는 내용의 법이다. 이 법에 따르면, 원청 기업은 자신은 물론 하청업체들에 대해서도 인권과 환경을 “부지런하게” 감시하고 조사할 의무를 진다.

프랑스 기업은 사업으로 일어나는 인권 침해와 환경 파괴를 예방하고 피하기 위한 적절한 조치를 담은 감시계획(a vigilance plan)을 만들어야 한다. 법으로 강제되는 기업의 감시계획은 다음의 다섯 가지 요소를 담아야 한다. 첫째, 사업에서 사회적 위험과 환경적 위험을 확인·파악하고 평가해야 한다. 둘째, 기업의 자회사·도급사와 공급사슬에서 사회적 위험과 환경적 위험을 확인하고 파악하고 평가해야 한다. 셋째, 적절한 위험 완화 조치를 만들어야 한다. 넷째, 노동조합과 결합해 위험을 감시하는(monitor) 경계경보 메커니즘을 만들어야 한다. 다섯째, 이러한 계획 실행과 위험 완화 조치의 효과를 감시해야 한다.

법률이 강조하는 바는 모기업의 직접적인 사업 영역은 물론이거니와 자회사·도급사와 하청업체, 심지어 비계약(non-contractual) 관계에 있는 업체까지도 기업감시 계획에 포함시켜야 한다는 점이다. 이 법은 1차 하청을 넘어서는 2·3차 하청업체까지도 이 범주에 포함되는지를 분명히 밝혀놓고 있지 않다.

프랑스 기업감시의무법의 핵심 내용 가운데 하나는 감시계획과 그 이행 과정을 대중에 공개해야 한다는 점이다. 이를 통해 감시계획으로부터 영향을 받는 종업원과 노동조합 등 다양한 이해관계자의 개입을 강화하고 이들과 회사와의 관계를 정립할 기회를 제공한다.

이 법은 민법상의 책임과 시정 메커니즘에 대한 조항을 담고 있다. 이에 따라 개인들이 의무를 저버리고 법률을 위반한 기업을 고소함으로써 해당 기업이 시정 조치를 취할 수 있도록 압력을 가할 수 있다. 기업의 감시 조치가 불충분하다고 판단될 경우, 기업은 잘못된 행위를 시정하라는 사법적 명령을 받게 된다.

현재 이 법은 프랑스 안에서 종업원을 5천명 이상을, 그리고 전 세계적으로 1만명 이상을 고용하고 있는 약 150개 프랑스 기업에 적용된다. 법률이 요구하는 바를 총족시키지 못하는 회사가 법원의 시정 명령이나 금전적 처벌을 받게 되면, 감시계획의 미비함이나 부재로 인해 야기된 손해(3자에 의해 발생한 손해도 포함)에 대한 배상 책임을 진다.

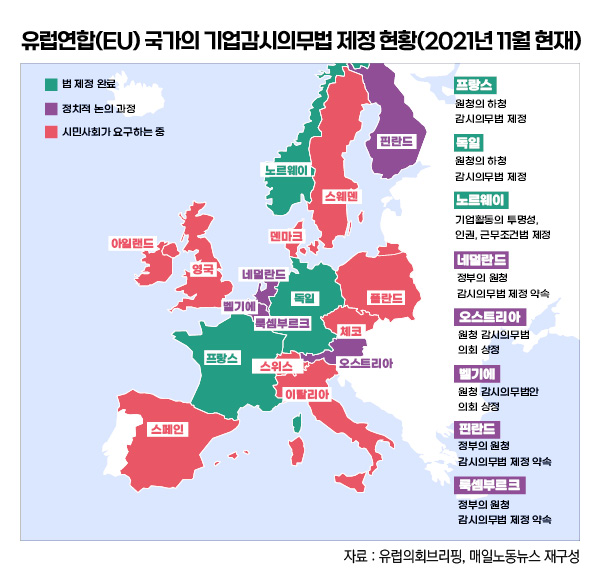

독일과 노르웨이에서도 프랑스의 기업감시업무법과 같은 법률을 제정했다. 오스트리아·벨기에·핀란드·룩셈부르크·네덜란드에서 비슷한 법률 제정을 논의하고 있다. 유럽 국가들의 이런 흐름에 발맞춰 유럽의회에서도 ‘EU 기업 지속가능성 실사법’(EU Corporate Sustainability Due Diligence Act) 제정을 논의하고 있다. ESG같은 기업의 사회적 책임(CSR)이 회사 차원의 자발적 정책을 넘어 강제적 구속력을 갖는 법률로 전화하고 있는 것이다.

윤효원 객원기자 (webmaster@labortoday.co.kr)