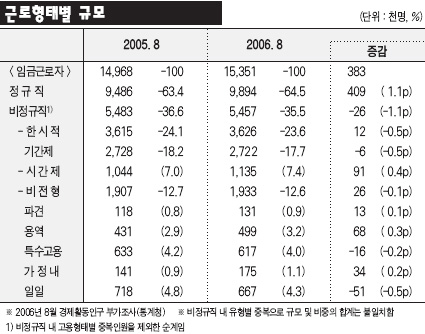

통계청은 이번 발표를 통해 2006년 8월 비정규직 규모가 545만7천명으로 2005년 8월보다 2만6천명 감소했다고 밝혔다. 기간제를 포함한 한시적 노동자, 시간제, 파견·용역·특수고용·가정 내 근무·일용직 등의 비전형 노동자를 비정규직으로 분류한 것이다.<표>

이런 발표는 지금까지 매년 해 온 경제활동인구 부가조사와 비교하면 ‘비정규직’이라는 단어를 공식적으로는 처음 사용했고, 지난 2002년 7월 노사정위가 합의한 비정규직의 정의 및 범주를 근거로 한 것도 처음이다. 지금까지 발표에서 통계청은 한시적 근로자나 시간제, 비전형 근로자라는 단어를 사용해 왔지만 이들을 비정규직으로 공식 언급하지는 않았다.

지난 2002년 노사정위는 △한시적 근로자 또는 기간제 근로자 △단시간 근로자 △파견·용역·호출 등의 형태로 종사하는 근로자를 대상으로 한다고 비정규직 개념을 정리했다. 이에 근거해 노동부는 그동안 통계청의 경제활동인구 부가조사를 분석하면서 비정규직 규모 통계를 냈다.

반면 노동계는 고용형태로 봤을 때 한시적 노동자, 간접고용, 특수고용 등에 속하지 않지만 사실상 저임금·고용불안 등에 시달리는 취약노동자도 ‘장기임시노동자’라며 비정규직으로 분류해 왔다. 지난해 김유선 한국노동사회연구소 소장은 통계청 자료를 토대로 ‘장기임시근로’ 계층 297만명을 분석한 결과, OECD 기준 저임금 계층이 205만명이고 법정 최저임금 미달자가 20만명에 달한다고 주장했다.

이 때문에 같은 통계청 경제활동인구 부가조사를 놓고도 똑같은 통계청의 ‘경제활동인구 부가조사’를 놓고 지난해 정부는 비정규직 규모가 548만명(36.6%)이라고 발표한 반면, 노동계는 855만명(55.9%)에 이른다고 주장하는 등 무려 300만명 이상 차이가 났다.

이처럼 비정규직 규모를 놓고 노동계와 정부간 논쟁이 계속돼 온 가운데, 통계청이 여느해와는 달리 정부 통계 방식을 그대로 적용하면서 노동계가 반발하고 있다.

민주노총은 지난 23일 성명을 내 “2002년 7년 노사정위 합의 당시 민주노총은 참가한 바도 없고, 장기임시근로 해석 방식에 따른 규모 차이에 대해 학계를 비롯해 논쟁이 되고 있다”며 “통계청이 이런 과정을 외면한 채 노동부가 해 왔던 부가조사 분석 자료를 덧붙여 결과를 발표했다”고 비난했다. 김유선 한국노동사회연구소장은 “통계청과 정부 조사 방식은 미국식을 그대로 원용해 현장에서는 임시직으로 불리면서 고용불안에 시달리는 노동자들을 비정규직 규모에서 제외했다”며 “각국 현실에 맞는 통계방식이 중요하지 노사정위 합의 여부는 중요치 않다”고 주장했다.

올해 경제활동인구부가조사 발표 방식이 바뀐 것에 대해 통계청은 지난해 10월 노동부가 비정규직 규모를 발표하면서 발생한 오류 사태에 따른 것이라고 밝혔다. 노동부는 지난해 10월 통계청 조사를 토대로 비정규직 규모가 539만명(37%)에 비해 37만명이 감소했다고 발표했다가, 다음날에는 오히려 9만명이 증가한 것으로 발표하면서 김대환 당시 노동부 장관 사퇴의사를 밝히는 데까지 파장이 커지기도 했다.

통계청 관계자는 “지난해까지는 주무부서인 노동부에 비정규직 규모 발표를 맡겼지만 지난해 사건 때문에 비정규직 규모를 통계청 분석으로 일원화하자는 쪽으로 의견이 모아졌다”고 설명했다. 이 관계자는 “공식적으로 비정규직이라는 말과 노사정위 합의사항을 처음 사용했지만, 지금까지 내부에서는 동일한 방식으로 비정규직 분류와 규모를 정리해 왔다”고 말했다.