poetwolf@hanmail.net

예술이란 참으로 어렵지 않은 말이다.

부르기도 쉽고, 듣기도 쉽고, 보기도 쉽고, 느끼기도 쉽다. 고대 그리스 시대의 예술은 지금보다 더욱 그랬다.

그 당시는, 예술을 '테크네(기술이란 뜻)'라 불렀다. 합리적 제작 규칙을 가진 모든 활동을 예술이라 불렀기에 의자를 만드는 사람도, 건물을 짓는 사람도, 심지어는 학문을 하는 사람들조차도 예술가라 불렀다.

실로 대부분의 노동자들이 예술가로 불렸을 것이다. 그것이 좋든 싫든 간에… 재미있게도 그 당시에는 음악과 무용, 연극은 예술에 포함되지 못했다. 왜냐하면 이것들은 영감 또는 광기의 산물이라 생각했기 때문이다. 이러한 예술에 대한 개념은 중세시대까지 이어졌다.

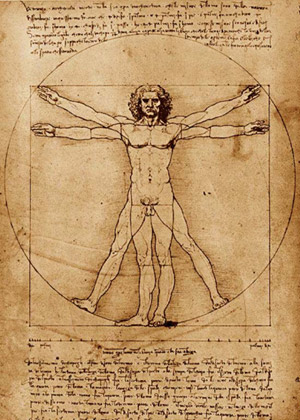

과학적 행위와 예술적 행위를 하나로 본 다빈치

르네상스 시대에는 예술을 평가할 때 실용적 측면을 특히 강조했다.

실용성이 없는, 관념적인 성향의 활동은 이런 이유로 대부분 소외되었다.

우리가 잘 아는 이 시대 대표적 예술가 레오나르도 다빈치는 과학자이자 건축가였고 발명가이자 예술가였다. 그는 그 시대가 요구하는 다방면에 능한 보편인(universal man)이었으며 동시에 최고의 예술가였던 것이다.

그는 과학적 행위와 예술적 행위를 하나로 보았기에 과학적 지식을 바탕으로 그림을 그렸다.

다빈치의 그림 속에 원근법은 물론이고 해부학, 생리학, 광학론, 색채론 등 온갖 자연과학이 다 들어 있는 것이 이런 이유에서다. 그가 남긴 많은 드로잉이 과학적 동기에서 그린 건지, 예??동기에서 그린 건지 구별하기 힘든 이유도 마찬가지다.

이렇듯 예술이란 것이 지금처럼 감상을 하기 위한 고귀한(?) 것이 아니었던 시기가 있었다. 감상을 위한 예술의 전통은 겨우 몇 백 년밖에 되지 않는다. 우리가 알고, 느끼는 예술이라는 것의 정의가 아직은 덜 숙성된 포도주와 같다는 것은 이런 이유 때문이다.

아름다움은 우리 곁에 있다

우리는 모두 예술을 즐기고자 한다. 하지만 이러한 예술 활동에 직접 동참하는 것에는 많은 두려움을 지니고 있다. 예술 활동을 뭔가 특별하고 고귀한 그래서 쉽게 다가갈 수 없는 것으로 여기고 있기 때문이다. 아리스토텔레스는 '예술은 자연의 모방'이라고 했다. 그 말은 자연 속에서 자연과 함께하는 삶이 곧 예술적인 삶이라는 것이다. 예술은 우리의 생활 속에 있고, 우리가 쉽게 부르고 쉽게 다가설 수 있는 것이다.

아침에 눈을 뜨면 창을 열고 하늘을 한 번 보자. 어제와는 분명 다른 모습일 것이다. 아름다움이 더할 수도, 덜할 수도 있을 것이다. 자연의 변화에서 느끼는 그것이 바로 예술의 감흥인 것이다. 우리는 예술을 ‘가진 자들만이 누리는 문화’로 분류해서는 안 된다. 비록 50만원이 넘는 오페라 티켓이 나오고 무수히 많은 무대 공연물이 기득권을 가진 소수 자본가에 의해 제작되고 있는 현실이지만… 그렇다면 예술을 ‘쉽게’ 즐길 줄 아는 영리함을 발휘해 보자. 아름드리 우거진 나무, 맑은 물소리, 아이들의 웃음, 눈이 시도록 새파란 가을하늘, 이런 것에서 미(美)를 느끼면 그것이 예술이다.

조금 더 깊숙이 연극, 음악, 무용 등을 볼 수 있는 여유를 가진다면 금상첨화다. 기억하자. 예술은 항상 우리가 서 있는 그곳, 손을 뻗으면 문고리가 잡히는 바로 그 문 밖에 존재하고 있다.