30대 여성 노동자 A씨는 지난해 6월 종이컵에 든 액체를 물인 줄 알고 마셨다가 의식 불명에 빠졌다. 동료 직원이 회사 실험실 책상에 불산용액이 담긴 종이컵을 올려 둔 것이 화근이었다. 이상을 감지한 A씨는 병원을 찾았지만 제대로 된 치료를 받을 수 없었다. 그녀가 삼킨 액체의 성분이 무엇인지 파악하느라 시간이 지체된 것이다. 1년 넘게 지난 지금도 그녀는 의식을 되찾지 못하고 있다. <무사안일> 열네 번째 사연은 화학물질에 의한 손상을 예방할 수 있는 가장 손쉬운 실천방법에 대한 안내문이다.

위험, 알아야 피할 수 있다

화학물질을 모르고 마셨다가 사고로 이어지는 경우는 생각보다 많다. 겨울철 건설현장에서 종종 발생하는 방동제(부동액) 음용사고가 대표적이다. 색도 냄새도 없는 부동액을 물로 착각해 라면을 끓여 먹은 노동자가 사망하는 등 유사 사고가 되풀이되고 있다. 이런 사고들의 원인을 따라가다 보면 거의 비슷한 결론에 이르게 된다. 화학물질의 위험성에 대한 교육이 제대로 이뤄지지 않았거나, 화학물질을 담은 용기의 겉면에 명칭이나 위험성 등을 눈에 띄게 표시하지 않았을 때 사고가 터진다.

위험은 알아야 피할 수 있다. 노동자 23명의 목숨을 앗아간 아리셀 화재참사가 일깨운 교훈이다. 리튬이나 염화티오닐 같은 화학물질에 대한 위험성 교육이 제대로 이뤄졌더라면 최악의 인명피해는 막을 수 있었을 것이다. 그런즉 작업현장에 널려있는 화학물질의 위험성을 알게 만드는 것이 중요하다. ‘노동자의 알 권리 보호’는 그저 말하기 좋은 구호가 아니라 노동자의 목숨이 달린 문제다.

그런데 말처럼 쉽지가 않다. 고등학교 과학시간을 떠올려 보자. 뭔지도 모르고 외웠던 주기율표, 외계어같이 생긴 화학반응식, 그게 그거 같았던 화학물질의 이름들…. 학생 때야 시험 한 번 치고 잊어버려도 그만이지만, 작업현장에서는 일촉즉발의 사고로 이어질 수 있는 문제다. 그러므로 우리들의 고민은 ‘어떻게 알게 만들 것인가’로 모아져야 한다.

기름때 닦는 유기용제의 위험성

여기 테이크아웃 음료수병처럼 생긴 500밀리리터 용량의 플라스틱 용기가 있다. 어디에 쓰는 물건일까<사진1>.

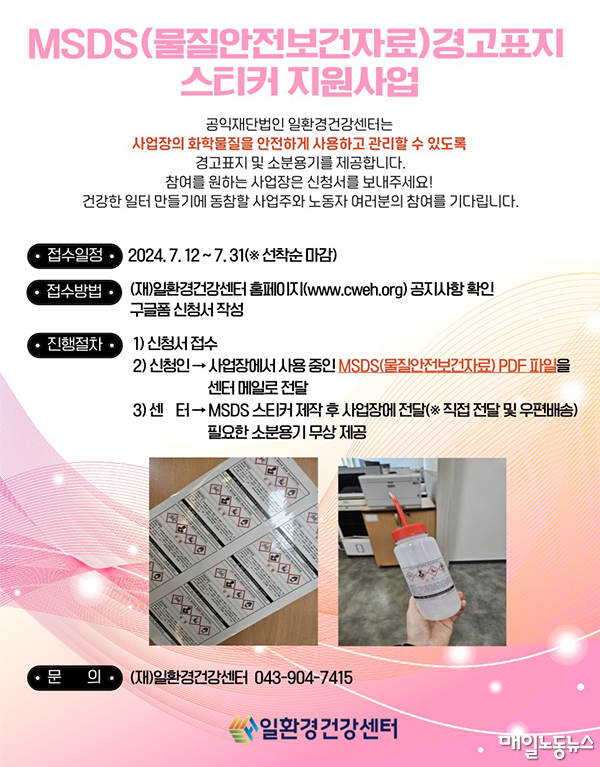

사진 속 용기는 필자가 속한 일환경건강센터가 소규모 제조업체에 제공하는 화학물질 전용 소분용기다. 탄성이 있는 폴리에틸렌 소재라 손을 쥐면 내용물이 뚜껑에 달린 대롱으로 배출된다. 급성중독 위험이 있는 유기용제를 사용하는 사업장을 방문할 때 챙겨가는 물품 중 하나다. 눈여겨 볼 부분은 용기 겉면에 인쇄된 그림과 문자다. 물질안전보건자료(MSDS, Material Safety Data Sheets) 정보를 스티커로 인쇄해 붙였다. 그런데 잠깐, 유기용제? MSDS? 그건 또 뭐야?

유기용제는 산업현장에서 가장 흔하게 사용되는 화학물질이다. “닦고 조이고 기름치자”에서 ‘닦고’를 담당하고 있다. 기계에 낀 기름때를 지우거나 화학물질의 농도를 묽게 할 때(희석), 혼합물에서 특정 성분만 분리할 때(추출) 주로 사용된다. 가정에서 쉽게 볼 수 있는 유기용제로는 매니큐어 지울 때 쓰는 아세톤이 있다. 휘발성이 강해 쉽게 기화하기 때문에 대기 중에 증기상태로 존재하며 주로 호흡기를 통해 흡수된다. 지용성이 강해 피부에 닿으면 피부의 지방질을 통과해 체내에 흡수되고, 고농도 증기상태일 때에는 접촉 없이도 피부로 흡수될 수 있다.

유기용제는 각종 직업병의 원인물질이다. 중독성이 강해 뇌와 신경에 해를 끼쳐 마취작용과 두통을 일으킨다. 1980~90년대 학창 시절을 보낸 독자라면 동네 양아치들이 본드를 불다 사고를 쳤더라는 목격담 한 번쯤 들어봤을 것이다. 이 역시 본드에 함유된 유기용제 톨루엔의 환각작용과 관련이 있다. 이 밖에도 유기용제는 피부질환과 심장‧간‧신장 손상, 혈액질환, 직업성 암, 생식기계 독성을 유발하며 태반을 통과하고 모유에도 녹는다. 삼성전자 반도체 생산라인 노동자 집단 백혈병 사건의 원인물질 중 하나로 지목된 벤젠 역시 발암성 유기용제다.

화학물질 취급설명서 MSDS

이쯤 되면 한 가지 의문이 생긴다. 수만 가지에 달하는 화학물질의 특성을 어떻게 알고 위험에 대비한단 말인가. 환경부가 지난해 발표한 제4차(2020년) 화학물질 통계조사에 따르면 국내 3만7천107개 사업장에서 3만1천600종의 화학물질 6억8천680만톤이 유통됐다. 화학물질관리법상 유해화학물질만 1천413종에 달한다.

그래서 만들어진 것이 물질안전보건자료, 바로 MSDS다. MSDS는 일종의 화학물질 취급설명서다. 약을 구입하면 포장재 안에 들어있는 설명서와 비슷하다. 약 설명서는 약물의 오‧남용을 방지하기 위해 성분과 용법‧주의사항 같은 정보를 담고 있다. MSDS도 마찬가지다. 화학물질을 사용하는 노동자의 건강과 생명을 보호하기 위해 산업안전보건법 104조 분류기준에 해당하는 화학물질의 정보를 16개 항목으로 구분해 담고 있다.

사업주는 MSDS 대상물질 취급 공정이나 작업장 내 노동자가 보기 쉬운 장소에 MSDS를 게시하거나, 노동자가 작업 중 쉽게 접근할 수 있는 곳에 전산장비를 설치하고 언제든 관련 자료를 검색할 수 있도록 구비해야 한다. 실제로 사업장을 방문해 보면 벽에 붙어있는 MSDS 게시물을 어렵지 않게 발견할 수 있다. 그런데 MSDS 게시물을 벽에 잘 붙여두기만 하면 저절로 노동자의 안전이 확보될까?

다음은 필자가 최근 방문한 한 제조업체에서 실제로 사용하고 있는 유기용제 소분용기다<사진2>. 해당 사업장 노동자들은 드럼통에 담긴 대용량 화학물질을 필요한 만큼 덜어 쓰는데, 이때 음료수 페트병 뚜껑에 구멍을 뚫어 소분용기로 활용하고 있었다(대롱이 달린 것은 센터에서 가져간 샘플이다). 대부분 사업장에서 흔하게 볼 수 있는 모습이다.

소분용기에 MSDS 스티커 붙여드려요

페트병은 아무 잘못이 없다. 그 안에 무엇이 들었는지 표시하지 않았을 때 음용사고 같은 안전사고의 위험이 커진다는 게 문제다. 사진 속 물질도 육안으로는 물과 구분되지 않는다. 그러니 손에 잡히는 곳에도 위험하다는 표시를 해야 한다. 산업안전보건법과 시행규칙은 사업장에서 사용하는 MSDS 대상물질을 담은 용기에 경고표시를 하도록 규정하고 있다.

물론 MSDS 경고표시만으로 화학물질에 의한 손상을 완벽하게 예방할 수는 없다. 화학물질 사용 사업장이라면 밀폐설비나 국소배기장치‧환기장치 등을 설치하고, 주기적으로 작업환경을 측정해야 한다. 화학물질 취급 노동자를 대상으로 특수건강검진과 특별안전교육을 시행하고, 마스크‧장갑 같은 보호구를 제공해야 한다.

아리셀 화재참사 이후 화학사고 예방을 위한 묵직한 대안들이 언론지면에 오르내리고 있다. 개중엔 실효성이 확실치 않은 담론 수준의 논의도 적지 않다. 거시적 대안들이 주를 이룰수록, 그래서 뭘 어떻게 하자는 것인지는 불분명해진다. 고용구조나 법‧제도의 문제점만 파고들 것이 아니라, 사업주와 노동자가 지금 당장 시도해 볼 만한 실천방안을 설명해 줄 전문가가 필요하다. 일환경건강센터가 화학물질 취급 노동자를 보호하기 위해 소분용기와 MSDS 경고표시 스티커 제공사업을 시작한 이유다.

모든 일에는 순서가 있다. 물인 줄 알고 독극물을 들이켜는 노동자가 생기지 않도록 하는 일에서 시작해야 한다. 센터는 현재 MSDS 스티커 사업에 참여할 사업장을 모집 중이다. 참여를 원하는 기업은 센터 홈페이지(cweh.org)에서 공지사항을 확인한 뒤 이달 31일까지 구글폼(forms.gle/BMnXRo2opEcybyfV8)으로 신청하면 된다. 문의 043-904-7415.

일환경건강센터 PL (tokki79@hanmail.net)