건설노동자의 산재 사망사고를 회사측이 축소·은폐를 시도한 정황이 1년 만에 드러나 논란이 일고 있다. 유족측은 119 구급대에 신고가 지연돼 생존할 수 있는 ‘골든타임’을 놓쳤다고 주장하는 상태다. 회사 대표와 관계자를 부작위에 의한 살인 혐의로 고소하는 방안을 검토하고 있다.

공사장서 굴삭기 넘어져 운전기사 사망

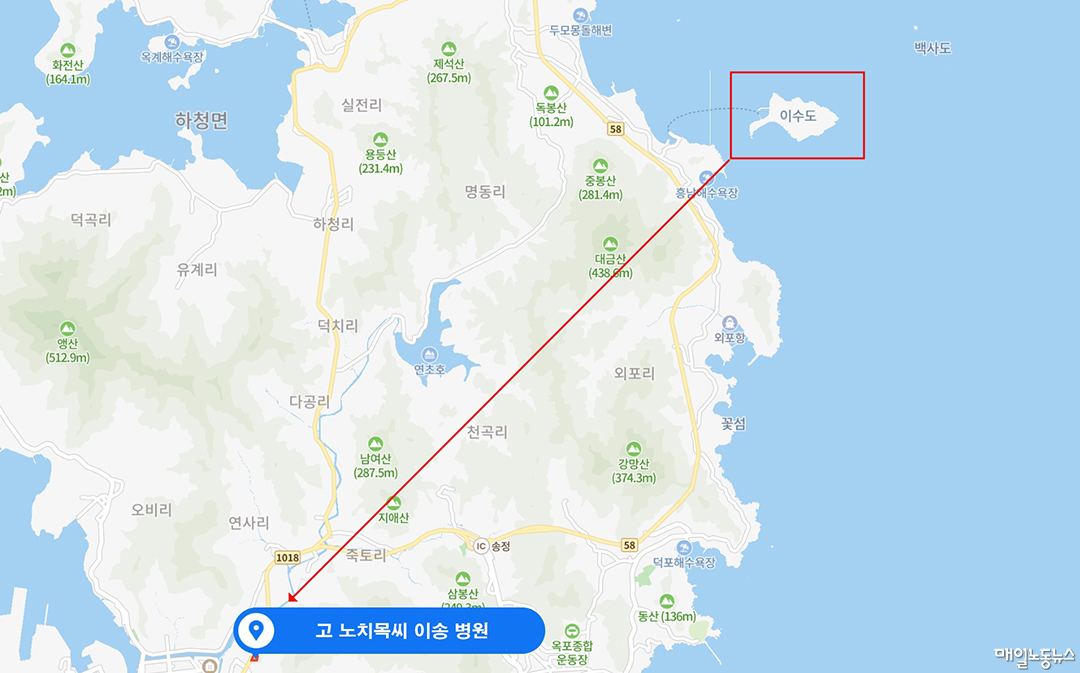

3일 <매일노동뉴스> 취재를 종합하면 경남 사천의 토목 공사업체인 I건설 노동자 고 노치목(사망 당시 28세)씨는 트레킹코스 조성공사 현장인 거제 이수도항에서 지난해 6월19일 산재사고로 목숨을 잃었다.

부산지방고용노동청 통영지청의 수사결과 보고서와 법원 판결문에 따르면 사고는 굴삭기 기사인 노씨가 사고 당일 오후 공사 작업을 마무리한 뒤 약 117킬로그램의 작업도구를 싣고 사무실로 복귀하던 중 발생했다. 굴삭기 붐대가 회전하다가 자재 무게를 견디지 못한 굴삭기가 쓰러지며 노씨를 덮쳤다. 이 사고로 노씨는 병원으로 이송돼 오후 5시41분께 혈복강으로 인한 다발성 손상(장·폐·복벽 손상)으로 숨지고 말았다.

그런데 유족측이 확인한 119 구급대 신고 녹취록을 보면 사측이 사고 발생 직후 신고하지 않은 정황이 드러났다. 일용직 노동자인 조경원 A씨는 그날 오후 4시20분께 119에 신고했다. 하지만 사고현장 근처에 있던 관광객의 증언에 따르면 사고발생 시각에 다소 차이가 있는 것으로 조사됐다.

사고 발생 30~50분 지나 119 신고 정황

사고 목격자인 관광객 B씨는 굴삭기 전도가 119 신고 시간보다 약 20~50분 전에 발생했다고 진술한 것으로 확인됐다. B씨는 “이수도를 산책하기 위해 숙소를 나선 오후 3시에서 약 30~50분 정도 지났을 때 이미 굴삭기가 전도돼 있었다”고 말했다고 한다. B씨 진술에 따르면 사고는 이미 오후 3시30분에서 3시50분 사이에 발생했고, 이로부터 약 30~50분이 지나서야 사측이 신고한 것으로 추정할 수 있다.

당시 B씨 등 일행 서너 명이 노씨의 이송을 도운 것으로 전해졌다. 현장에 있던 회사 관계자들은 섬에서 사고가 났기 때문에 일단 노씨를 사고현장 인근에 세워 둔 트럭으로 옮겨 육지에 있는 병원으로 이송하려고 시도했다. 그런데 “노씨를 간이 들것에 실어 옮기는 동안 신고하는 것을 보지 못했다”는 게 B씨 진술이다.

결국 오후 4시20분께 신고가 이뤄졌고, 30분 뒤 구급대원이 도착해 이송하던 중 심정지가 왔다. 사측이 사고 발생 직후 119에 신고했다면 생존 확률이 높았을 가능성이 있다고 유족측은 주장했다.

실제 노씨 진료를 담당했던 의사도 빨리 병원에 도착했다면 생존 가능성이 있다는 취지로 말한 것으로 확인됐다. 유족이 의사와 대화한 녹취록에 따르면 의사는 “만약 병원 앞에서 다친 사고라면 (생존의) 가능성은 있다”며 “그런데 노씨는 사망한 상태에서 도착했다”고 말했다.

노씨는 양쪽 갈비뼈가 대부분 부러지고 복부에 혈액이 차는 위급한 상태였다. 더구나 지난 2일 119 회신 결과에 따르면 당시 헬기가 뜰 수 있는 상황이었다고 한다.

119에는 “산에서 굴렀다”, 노동부 신고도 ‘지체’

119 신고 내용이 사고현장과 달랐다는 주장도 제기됐다. 119 녹취록 확인 결과, 조경원 A씨는 “산에서 굴렀다”고 전화했다. 그러면서 위치를 전망대 올라가는 입구라고 말했다. 사고현장은 전망대쪽이 아니었다. 경찰 지구대의 상황보고서에도 “상기환자는 이수도 산책 중 3미터 높이에서 추락해 119에 신고한 사항”이라고 기재돼 있었다. 회사 공사차장도 병원에서 경찰이 “산책 중에 사고가 난 것이냐”고 묻자 “네”라고 얼버무렸다고 한다.

고용노동부 신고도 사고 발생 직후 이뤄지지 않았다. 회사 현장소장 C씨는 노씨 사망(오후 5시41분) 이후 2시간여 지난 오후 7시58분께 노동부 통영지청 대표전화로 전화해 중대재해 발생 신고를 했다. 산업안전보건법(54조2항)은 사업주는 중대재해 발생 사실을 알게 된 경우 지체 없이 고용노동부 장관에게 보고해야 한다고 정하고 있다. 이를 두고 사측이 ‘지체 없이’ 신고하지 않았다고 유족측은 주장했다.

하지만 노동부는 “검사와 통화한 결과, 경찰에 거짓 진술한 사실이 있더라도 중대재해 발생신고를 했고 적극적으로 숨기는 별도의 행위나 허위 내용을 만들어 산재 발생 사실을 알 수 없도록 한 것은 아니다”며 ‘산재 은폐’로 보고 처벌하기 어렵다고 결론 내렸다. 노동부의 산재 은폐 및 보고의무 위반 조사 지침을 어겼다고 보기 어렵다는 취지다.

유족측 “부작위에 의한 살인” 고소 검토

유족측은 건설사 대표를 포함해 10명을 산업안전보건법 위반 혐의로 고소했다. 그러나 노동부는 현장소장 C씨와 I건설 법인만 기소 의견으로 검찰에 송치하고 나머지는 혐의 없음으로 불기소 의견을 냈다.

이후 C씨만 재판에 넘겨졌다. 그는 구체적인 작업방법과 작업단계별 안전조치 내용이 포함된 작업계획서를 작성하지 않고, 신호수를 배치하지 않는 등 안전조치 의무를 위반했다는 혐의를 받았다. 1심은 지난 6월7일 C씨에게 징역 10월에 집행유예 2년과 벌금 1천500만원을 선고했다. 이와 함께 80시간의 사회봉사와 40시간의 산업안전사고 예방강의 수강도 명령했다. 검찰과 C씨측은 모두 항소한 상태다.

유족측은 ‘산재 은폐’ 의혹과 관련해 회사 관계자를 ‘부작위에 의한 살인죄’로 고발하는 방안을 계획하고 있다. 회사에 구호 의무가 있는데도 이를 이행하지 않은 혐의를 묻겠다는 것이다. 유족측 법률 대리인 김태형 변호사(변호사 김태형 법률사무소)는 “현장 노동자들은 고인의 사고 발생 직후 119에 신고하지 않아 20~50분 정도의 시간을 지체했다”며 “이것이 고인의 사망에 결정적인 영향을 줬을 것으로 보인다. 미필적 고의나 부작위 적용이 가능할지 검토 중”이라고 말했다.

사측은 ‘산재 은폐’는 근거 없는 주장이라고 반박했다. 현장소장 C씨는 <매일노동뉴스>와의 통화에서 “경찰과 노동부 등 조사로 객관적인 사실은 모두 나온 상태”라며 “사고 당시 경황이 없어 신고자가 사고 장소를 ‘전망대’로 말했지만, 사실 공사현장은 전망대 근처라 사실과 다른 부분이 아니다”고 말했다. 사고발생 시각도 오후 4시 전후일 것이라고 주장했다. 그러면서 “노씨가 평소 일을 잘 했는데, 하필 그날 작업을 마무리하고 복귀하는 길에 굴삭기 붐대를 바다방향으로 틀었는지 모르겠다”며 “법원도 노씨의 일부 과실을 인정했다”고 항변했다.

필적 다른 서명 ‘근로계약서 위조’ 의혹까지

문제는 ‘산재 은폐’ 의혹 뿐만이 아니다. 1심 선고 이후 노씨의 ‘근로계약서 위조’ 정황이 새롭게 드러났다. 근로계약서의 서명이 노씨의 필적과 다르다는 주장이 제기됐다. 실제 한국법과학연구원(국제법과학감정원)은 “표준근로계약서 근로자 부분 필적과 노치목의 필적은 각기 차이가 나는 필적으로 사료된다”고 감정소견을 밝혔다.

유족측은 이를 근거로 누군가 대신 작성한 근로계약서를 근로복지공단에 제출한 것이라고 주장했다. 마창거제산재추방운동연합은 “위조 시기는 명확하지 않으나 사측의 행위에 비춰 볼 때 고인의 사망 이후일 것”이라며 “피해자가 받은 일당이 일실 손실의 기준이 되기 때문에 이를 토대로 산재 보상을 초과하는 손해배상 청구의 책임을 일정 정도 피하고자 하는 목적일 가능성이 크다”고 주장했다. 김태형 변호사는 “근로계약서 위조는 사문서위조행사죄에 해당하기에 유족들이 고소하기로 했다”며 “근로복지공단의 업무를 방해한 업무방해 혐의 적용도 검토하고 있다”고 했다.