4차 산업혁명이 대세다. 문재인 대통령은 선거공약으로 대통령직속 4차 산업혁명위원회를 설치하기로 했다. 새 정부는 자율주행자동차·인공지능·3D프린팅 같은 핵심 기술 분야를 적극 지원할 방침이다. 정부 주도로 4차 산업혁명과 관련 있는 핵심 기술에 전략적으로 투자해 일자리 문제를 해소하겠다는 전략이다. 이미 박근혜 정부도 2017년 중점 추진과제의 하나로 4차 산업혁명을 선정했다. 산업통상자원부는 4월16일 4차 산업혁명과 관련한 국가표준심의회를 열어 범부처 국가표준화 방안을 확정·공고했다. "소문난 잔치에 먹을 것 없다"는 옛 속담이 있다. 뜨거운 쟁점으로 떠오른 4차 산업혁명의 이면을 조금만 들춰 봐도 선뜻 이해 안 되는 점이 많다. 4차 산업혁명에 대한 일반적인 정의조차 없는 게 현실이다. 이런 상황에서 우리 사회는 4차 산업혁명을 기정사실화하고 선진국에 뒤처질 수 없다는 논리를 앞세우고 있다. 4차 산업혁명 정의조차 불분명한 상황에서 대응방안부터 찾는 것은 그야말로 아이러니다. 한국의 성장전략이던 추격 전략의 한계인지 고개를 갸우뚱해 보거나 유행에 민감한 한국적 특징인가 쓴웃음을 지어 보지만, 그냥 웃어넘기기에는 글로벌 의제로 떠오른 4차 산업혁명의 흐름이 만만치 않다. 지금 중요한 것은 4차 산업혁명의 현주소를 좀 더 폭넓고 깊이 있게 톺아보는 것이다. 4회에 걸쳐 △4차 산업혁명의 출현 배경 △4차 산업혁명의 정의 문제 △4차 산업혁명의 원리 △4차 산업혁명과 노동을 짚어 본다.<편집자>

흔히 혁명이라는 말은 기존 사회를 파괴적으로 전복한다는 뜻으로 사용된다. 산업혁명도 이런 의미로 쓰이지만, 역사학자 페르낭 브로델(Fernad Braudel)에 따르면 이 말은 ‘동시에 재구조화라는 정반대의 뜻’도 포함한다. 이런 맥락에서 보자면 지금처럼 산업혁명을 1차부터 4차까지 단계적으로 구분하는 방식은 논란의 여지가 많다. 일단의 전문가들은 1차 산업혁명과 2차 산업혁명을 구분하는 것이 의미가 없다고 말하고, 다른 전문가들은 정보통신기술에 힘입어 추동된 3차 산업혁명이 여전히 진행 중인 것으로 보고 ‘4차 산업혁명’이라는 용어가 적절하지 않다고 주장한다. 그렇다면 4차 산업혁명의 고유한 특성은 무엇인가. 초융합·초연결·최지능화라는 추상 수준이 높은 애매한 개념이 아닌 방식으로 4차 산업혁명을 이해할 수 있는 방법은 없는가. 또 다른 방법의 원리적 접근법이 있다. 물론 이 방법도 한계는 있겠지만, 각각의 산업혁명을 관통하는 원리적 개념들을 비교함으로써 이전 산업혁명들과 다른 4차 산업혁명만의 고유한 특성을 밝히는 데 유용하다.

1차 산업혁명은 증기엔진이라는 새로운 기계의 출현과 떼려야 뗄 수 없는 밀접한 관계에 있다. 원리적으로 기계는 크게 세 가지 요소, 즉 △인간의 통제 △분화된 기능 △투입-산출의 반복성과 영속성으로 구성된다. 그리고 이 요소들을 추상화한 원리가 바로 ‘메커닉한 기술체계’다. 이 ‘메커닉한 기술체계’의 핵심은 분할과 통제다. 인간의 목표 설정과 통제하에서 서로 다른 기능을 갖는 단위들을 하나로 통합함으로써 기계적 작업을 지속적이고 반복적으로 수행한다.

이와 달리 4차 산업혁명과 관련해 자주 혼용해 쓰이는 개념에는 ‘자동화(automation)’와 ‘자기조직화(self-organization)’가 있다. 일반적으로 자동화는 전체 공정의 시작과 끝에 인간의 목적과 통제가 개입되고 그 중간 과정은 기계적 원리에 따라 로봇에 의해 자동적으로 과업이 수행되는 과정을 말한다. 이런 의미에서 자동화는 ‘메커닉한 기술체계’의 가장 진화된 형태로 볼 수 있다. 자동화 개념과 달리 ‘자기조직화’ 개념은 체계의 범위 내에서 구성요소들이 외부환경과 끊임없이 작용하면서 자발적으로 체계의 조직을 변화시키는 원리다. 발생과 변화의 자생성을 강조한다. 우리의 일상생활에서 이 원리가 적용된 대표적인 사례는 자동 온도조절 장치가 있다.

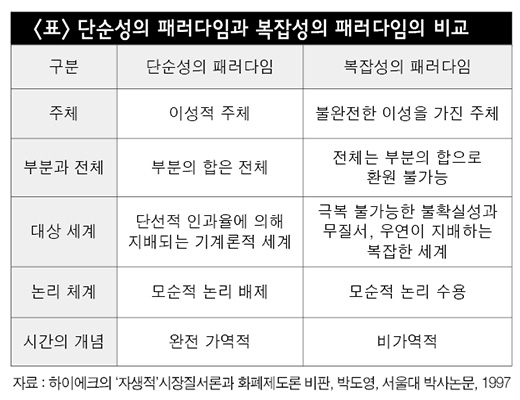

역사적으로 자기조직화 개념은 최소한 1950년대부터 ‘메커닉한 기술체계’에 대한 비판에서 출발해 하나의 새로운 패러다임을 형성해 왔다. 이런 패러다임 변화를 박도영은 데카르트-뉴턴의 단순성의 패러다임에서 초분과적인 복잡성 패러다임으로의 전환이라고 표현했다. 아래 표는 두 가지 패러다임의 비교다.

두 가지 패러다임은 모든 측면에서 서로 상반된 특성을 보인다. 자기조직화 패러다임의 분명한 출발점은 미국 수학자 노르베르트 위너(Norbert Wiener)가 <사이버네틱스>를 출간한 1948년으로 볼 수 있다. 이후부터 이 개념과 관련한 지적 연구는 자연과학은 물론 인문과학에서도 점차 확대됐다. 물리학에서는 일리야 프리고진(Ilya Prigogine)이 비평형 물리라는 새로운 과학 분야를 탄생시켰고, 생물학에서는 오토포이에시스(autopoiesis)라는 용어를 중심으로 마투라나(H.R. Maturana)와 바렐라(F. Varela), 카우프만(S. Kauffman)이 자기조직적 질서를 연구했다. 그리고 사회과학 분야에서는 경제학자 하이에크(F. Hayek)가 복잡성 패러다임과 전통적인 경제적 자유주의를 접목시킴으로써 현대 문명에 대한 하나의 거대 이론을 제시했다. 사회학자 루만(N. Lumann)도 오토포이에시스 개념을 중심으로 일반체계이론을 확립했다. 마지막으로 철학에서는 프랑스 철학자 질베르 시몽동(Gilbert Simondon)이 사이버네틱스 체계를 자신의 기술철학의 중요한 원리로 사용했다.

자기조직화 개념은 이런 지적 운동과 직접적으로 연결되고, 4차 산업혁명의 주요 구성요소들 사이의 연결과 체계적 작동에도 이 개념적 원리가 녹아들어 있다. '자기조직적 기술체계'는 크게 세 가지 요소, 즉 △체계의 범위를 정하는 수준의 통제 △촘촘히 펼쳐진 수많은 센서 △사이버네틱한 연결망으로 구성된다. 이 체계는 인터넷·가상물리시스템·사물인터넷을 비롯해 수많은 센서 등 새롭게 발명된 첨단기술 토대 위에 광범위한 사이버네틱한 연결망을 구축함으로써 인간의 통제를 벗어나서 자생적으로 모든 과정을 처리한다.

이런 맥락에서 4차 산업혁명과 관련한 경영전략으로 주목받고 있는 디지털 최적화(digital optimization)란 ‘자기조직적 기술체계’의 다른 이름에 불과하다. 디지털 최적화는 가상물리시스템과 사물인터넷을 비롯한 새로운 기술들을 바탕으로 모든 정보를 암호화하는 종단 간 암호화(End-to-End Encryption) 체계를 구축함으로써 제품의 전체 수명주기에 걸쳐 부가가치 사슬을 운영하는 것이다. 네트워크로 촘촘히 연결된 부가가치 사슬 전체는 어떤 통제 없이도 스스로 작동하며 인간은 기계 결함이 발생할 때에만 보정하는 부차적인 역할을 수행할 뿐이다.

이처럼 4차 산업혁명은 ‘자기조직적 기술체계’라는 원리를 통해 보다 분명하게 파악할 수 있다. 여기에 막대한 양의 정보를 저장하고 계산하는 방식인 ‘확률통계에 기초한 컴퓨터 계산체계’가 덧붙여지면 4차 산업혁명의 핵심 기술들이 어떻게 연결되고 어떻게 작동하는지 알 수 있다. 현재 운위되고 있는 기술이 빚어낼 장밋빛 미래에 대한 청산진의 가장 밑바탕에는 ‘자기조직적 기술체계’와 ‘확률통계에 기초한 컴퓨터 계산체계’가 놓여 있다. ‘자기조직적 체계’와는 원리적으로 다른 3D프린터와 적층기술을 제외한다면, 두 가지 원리는 4차 산업혁명을 둘러싼 모든 기술 생태계를 이해하는 데 도움을 줄 것이다.