이주노조(위원장 우다야 라이)가 올해로 창립 10년을 맞았다. 하지만 마냥 기뻐할 처지가 아니다. 지난 10년은 합법화를 위한 '고난의 시기'였다. 불법딱지를 떼지 못한 채.

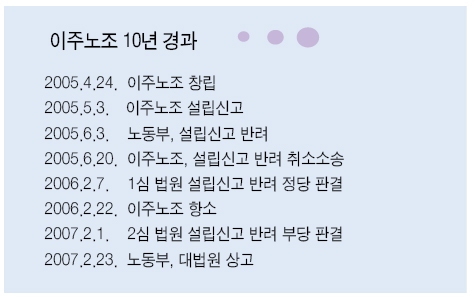

2005년 4월24일 창립한 이주노조는 5월3일 노동부(현 고용노동부)에 설립신고서를 제출했지만 6월3일 반려당했다. 이주노조는 2005년 6월20일 설립신고반려취소 소송을 제기했다. 1심에서 졌지만 2심에서는 이겼다. 2007년 2월23일 노동부의 상고로 사건은 8년째 대법원에 계류 중이다.<표 참조>

이주공동체들 ‘이주노조 합법화’ 한목소리

지난 19일 오전 서울 은평구 민주노총 서울본부 2층에 위치한 이주노조 사무실에 이주민·이주노동자들이 하나둘 모여들었다. 이주공동체 연대회의에 참석하기 위해서다. 이슈가 있을 때마다 각국 이주공동체가 한자리에 모인다고 한다.

모임이 시작되자 우다야 라이 위원장이 나섰다.

“각 공동체에서 이주노조가 출범한 지 10년이 됐고, 대법원 판결이 8년간 지연되고 있다는 것을 적극적으로 알려 주세요. 이주노조 합법화 엽서도 나눠 주고요.”

네팔 출신 비슈누 네우빠네(26)씨는 “5인 미만 섬유제조업체에서 일하고 있는데 근로기준법 적용이 안 되기 때문에 억울한 일을 당해도 하소연하기가 어렵다”며 “이주노조가 합법화되면 임금을 제대로 받고 우리 목소리도 낼 수 있을 것”이라고 기대감을 드러냈다. 2011년부터 한국에서 일했다는 그는 이주노조 의정부북부지부 사무국장을 맡고 있다.

1997년 베트남에서 한국으로 결혼이주한 원옥금(40·재한베트남공동체 대표)씨는 “베트남 이주노동자들은 이주노조에 대해 잘 모르지만 SNS에서는 노동법에 대해 높은 관심을 보인다”며 “이주노조 합법화 관련 정보를 SNS에서 적극 소개하겠다”고 말했다.

고용허가제 여전히 인권침해 논란

한국은 2004년 8월17일 외국인 고용허가제를 도입했다. 인권침해 논란에 휩싸였던 산업연수생제도를 대신하는 제도였다. 연수생이 아닌 노동자로 인정하겠다는 취지였다.

법무부에 따르면 지난해 6월 현재 국내 이주민은 169만8천983명이다. 이 중 고용허가제로 들어온 이주노동자는 47만2천218명이다. 미등록 이주노동자는 18만7천340명이다.

그러나 시행 10년이 넘은 고용허가제는 아직도 비판을 받고 있다. 이주노동자 노동권과 인권을 침해하고 있다는 목소리가 끊이지 않는다.

"친구가 3개월간 월급을 못 받은 적이 있어요. 노동부에 신고한 지 오래됐지만 지금도 사건이 해결되지 않고 있습니다. 임금체불이나 해고 같은 문제가 있어도 얘기하기 어려워요. 비자 연장이 걸려 있어 그래요. 비자가 연장되지 않으면 집에 가든지, 미등록으로 남든지 선택해야 합니다."

미얀마에서 온 텍 아웅(29)씨가 하소연했다. 그는 이주노조 조합원이다. 하지만 사업장에서 조합원이라고 말한 적이 없다. 아웅씨는 “이주노조가 합법화되면 이런 문제를 해결하는 데 도움이 될 것”이라며 “사업장에서 조합원이라고 당당히 말할 날이 올 것”이라고 밝혔다.

고용허가제로 한국에 들어온 이주노동자는 3년간 최대 3번까지만 사업장을 옮길 수 있다. 그런데 사업주 동의를 받아야 한다. 1회 계약을 연장할 때나 성실근로자로 재입국할 때도 마찬가지다. 사업주 눈치를 볼 수밖에 없는 구조다. 정부가 규정한 최대 체류기간은 4년10개월이다. 5년이 넘으면 영주권 신청자격이 주어진다. 정부가 장기체류를 막기 위해 꼼수를 쓰고 있는 셈이다.

표적단속으로 한국에 쏟아지는 따가운 시선

이주노조는 “전직 위원장과 간부들이 표적단속의 희생자가 됐다”고 밝혔다. 아노아르 후세인 초대 위원장을 비롯해 까지만 까풍·림부 토르너·미셸 카투이라 위원장이 한국을 떠나야 했다.

국제사회의 시선은 따갑기만 하다. 유엔·국제노동기구(ILO)·국제사면위원회(국제앰네스티)·국제노총(ITUC)의 권고가 잇따랐다. ILO는 2009·2010·2011년에 이어 올해 3월에도 이주노동자에게 노동권을 보장하라고 권고했다.

3월 ILO 이사회가 채택한 결사의자유위원회 보고서에는 “모든 이주노동자는 자신의 체류자격과 상관없이 결사의 자유 원칙에 맞게 노동 3권을 보장받을 수 있어야 한다”며 “이주노조 설립신고 반려가 이주노조 간부에 대한 표적단속을 동반해 왔다는 점을 고려해 대법원이 지체 없이 판결을 내리길 바란다”고 적시했다.

국가인권위원회도 2008년 6월 대법원에 보낸 의견서를 통해 “우리 사회에 편입돼 현실적으로 정당한 근로를 제공하는 이상 근로자 신분을 가진다”며 “근로조건을 개선하고 최소한의 인간적 생존을 확보하기 위한 방법으로 노조를 결성할 권리 역시 보장받아야 한다”고 못 박았다.

출입국법 저촉된다고 노조법 지위까지 부정?

이주노조 설립신고반려취소 소송은 1심과 2심에서 판결이 엇갈렸다. 쟁점은 이주노조의 주된 구성원인 미등록 이주노동자의 노동조합 및 노동관계조정법(노조법)상 노동자성 인정 여부다.

서울행정법원은 2006년 2월 “출입국관리법상 국내 체류자격이 없는 노동자는 장차 적법한 근로관계가 계속될 것임을 전제로 근로조건 유지·개선과 지위향상을 도모할 노조법상 근로자 지위에 있지 않다”며 “노동부의 설립신고 반려는 정당하다”고 판결했다.

반면 2007년 2월 서울고등법원은 “출입국관리법은 취업자격이 없는 외국인 고용이라는 사실적 행위 자체를 금지하는 것에 불과하다”며 “사실상 근로를 제공하고 있는데도 취업자격이 없다는 이유로 고용계약이 무효라고 할 수 없고 노조 결성까지 금지하려는 규정으로 보기 어렵다”고 판시했다. 미등록 이주노동자의 노동 3권을 인정하는 국제기준과 같은 맥락이다.

하지만 대법원은 8년 넘게 사건을 쥐고만 있다. 사건을 대리하는 권영국 변호사(해우법률사무소)는 “1심은 출입국관리법에 저촉된다고 전혀 다른 법체계인 노조법상 지위까지 박탈했는데 논리적 비약이 심한 판결”고 비판했다.

노동부는 입장 변화가 없다. 노사관계법제과 관계자는 “방하남 전 노동부 장관이 2013년 국정감사에서 밝힌 대로 대법원 판결을 기다리겠다는 입장”이라고 말했다.

민주노총 “이주노동자 조직화 앞장설 것”

라이 위원장은 민주노총 미조직비정규전략사업실 차장(이주사업 담당)이기도 하다. 민주노총과 네팔노총이 2010년 9월 이주노동자 조직화 양해각서를 체결했는데 민주노총은 그해 10월 네팔 출신인 라이 위원장을 채용했다. 석권호 미조직비정규전략사업실 국장은 “이주노동자의 기본권 보장과 근로조건 향상을 위해서는 이주노조 합법화가 중요하다”며 “앞으로 금속노조·건설노조를 주축으로 이주노동자 기본권 보장과 조직화에 앞장서겠다”고 말했다.

권영국 변호사는 “최근 대법원이 여러 가지 자료를 요구하고 있어 올해 상반기에는 판결이 나오지 않을까 전망한다”며 “대법원은 정치적 고려나 비논리적 법질서를 연계시키지 말고 노동법적 법리에 따라 충실히 판단해야 한다”고 주문했다.

한편 이주노조는 26일 오후 서울 종로구 보신각에서 노동절 기념집회를 연 뒤 서울 중구 금속노조 회의실로 옮겨 창립 10주년 기념행사를 했다. 이주노조는 “올해는 반드시 합법화를 쟁취하고 노동자가 주인 되는 세상을 위해 앞장서겠다”고 밝혔다.